さぴあニュースバンク

世界的に見ると、2024年は選挙の年だったといえます。主なところでは、3月にロシアで大統領選挙、10月に日本で衆議院議員総選挙、11月にアメリカで大統領選挙が行われ、そのたびに結果が注目されました。また、ロシアとウクライナ、イスラエルと周辺の勢力との戦火により、大きな被害が出ています。一方で、7月から9月にかけてはフランスの首都パリで夏季オリンピック・パラリンピックが開催されました。

こうした重要な出来事はこれからの日本と世界を担う小学生なら知っておいてもらいたいものです。しかも、その本質は何なのか、自分の頭できちんと考えておくことが大切です。中学入試の社会科や理科で時事的な問題が多く出されるのはそうした姿勢を持っているかどうかを確認するためです。ここでは今年の入試に取り上げられそうな2024年の主なニュースをわかりやすくまとめました。6年生は時事問題の最終チェックに、5年生以下の皆さんはこの1年間のニュースを知っておくために、ぜひご活用ください。

※西暦のない日付はすべて2024年です。

![]() 環境・防災

環境・防災

1NEWS CHECK 地球温暖化対策が急務

産業革命以降の気温上昇を1.5℃以内に

地球温暖化は全人類に共通する最優先課題の一つです。このまま温暖化が進むと、南極などの氷が溶けて海面が大幅に上昇する可能性があります。また、最近では毎年、世界のあちこちで猛暑や干ばつ、それに伴う山火事、台風やハリケーンによる大規模な風水害、氷河の崩壊などが発生し、深刻な被害が出ていますが、これには地球温暖化が影響しているのではないかと考えられています。

そこで、1992年にブラジル第二の都市リオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議(地球サミット)で採択されたのが、「気候変動枠組み条約」です。現在では約200の国とEUが批准しており、それぞれの代表が1年に1度、一堂に会して会議を開いています。この締約国会議のことを通常「COP」といいます。

2015年にフランスの首都パリで開かれた第21回締約国会議(COP21)では「パリ協定」が採択されました(発効は2016年11月)。「産業革命以降の気温上昇を2℃未満に抑える、かつ1.5℃以内をめざす」ため、先進国も発展途上国もそれぞれ目標を設定して二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスの排出削減に取り組むという内容です。

この「1.5℃以内」は、初めは「努力目標」でした。しかし、2021年にイギリス・グラスゴーで開かれたCOP26で採択された「グラスゴー気候合意」では、「産業革命前からの世界の気温上昇を1.5℃以内に抑える努力を追求する」という表現が盛り込まれました。この結果、「1.5℃」が事実上の新たな目標になりました。

これを達成するには、今世紀半ばまでに温室効果ガスの排出量を「実質ゼロ」にすることが必要だとされています。この「実質ゼロ」とは「まったく排出しない」ということではなく、「森林などによる吸収量以上には排出しない」という意味です。このことを「カーボンニュートラル」といいます。

ポイントは「脱石炭」

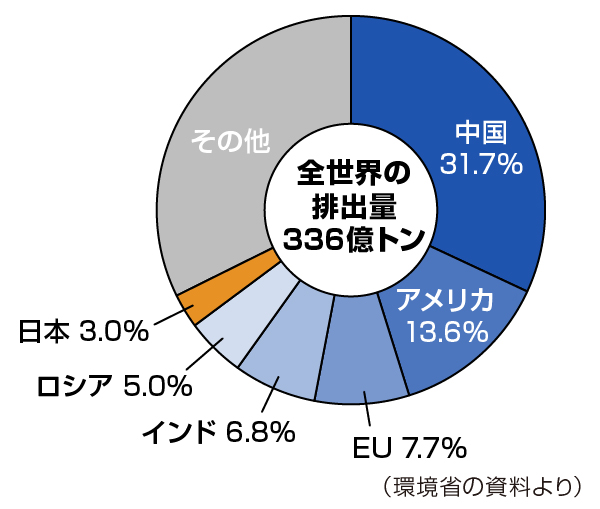

●エネルギー起源CO₂排出量の国別割合(2021年)

そのために重要になるのが、CO₂の主な発生源である石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料の消費を減らすことです。化石燃料のなかでは、天然ガスはCO₂の排出量が比較的少ないのですが、石炭は大量に排出します。しかし、コストは石炭が最も安いので、発展途上国のなかには発電のエネルギー源を石炭に頼っている国も少なくありません。中国やインドがその代表格で、実は日本も石炭火力発電の割合が比較的高い国です。そこで、グラスゴー気候合意には石炭火力発電を「段階的に削減する」ことも盛り込まれました。

実際にイギリスはG7のトップを切って、9月30日に国内最後の石炭火力発電所の運転を終了しました。日本はコストの安さを重視して石炭火力発電を推進してきましたが、それでも政府は、老朽化した石炭火力発電所は2030年度までに段階的に休止・廃止する方針を決めました。

しかし、世界的に見ると、CO₂の排出量の増加は止まっていません。化石燃料の燃焼によるCO₂排出量は、2024年は2023年を上回り、過去最多になる見通しです。

化石燃料の代わりに、温室効果ガスを排出しない太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどの自然エネルギーを使うようにしていくことも求められています。これらは有限の資源である化石燃料と異なり、使ってもなくならず、繰り返し利用できることから「再生可能エネルギー」とも呼ばれます。近年では全国に大規模な太陽光発電所や風力発電所が建設されるようになっています。ところが、これらによって自然と景観が破壊されているとの批判も出ています。また、こうした発電方法には天候や時間帯などによって発電量が大きく左右されるというデメリットもあります。

COP29を開催

以上のような気候変動にまつわる問題を話し合うため、気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)が11月11日から24日まで、世界最大の湖であるカスピ海の西側に位置する旧ソ連のアゼルバイジャンの首都バクーで開かれました。

今回の最大の焦点は、発展途上国の脱炭素化や異常気象による災害対応を支援する「気候資金」の問題でした。日本やアメリカなどの先進国は、以前から発展途上国の気候変動対策を支えるために資金を出し合ってきました。今回の大きな議題は2035年までに各国が負担する気候資金の目標額を決めることでした。

この会議では毎回、先進国と発展途上国との利害が対立します。今回は気候資金の総額をいくらにするか、誰が出すかについて激論が交わされました。当初、22日までの予定だった会期が2日延長されたのは、妥協点を見いだすのに苦労したからです。

最終的に、議長案の年2500億ドルに、先進国側が500億ドルを上乗せした年3000億ドル(約45兆円)で決着しました。しかし、年1兆ドル以上を求めた発展途上国には不満が残ったようです。

一方、「脱化石燃料」という難問については2023年のCOP28での成果を確認するにとどまり、進展しませんでした。

補足しておくと

この問題についてはさらなる不安材料もあります。それはこの1月20日にアメリカの大統領に就任する予定のトランプ氏の動向です。トランプ氏はもともと気候変動対策に後ろ向きの考えを示してきたからです。前回の大統領任期中にもパリ協定からの脱退を表明しましたが、今回も同様の行動を取ることを示唆しています。アメリカはこれまで世界の議論をリードし、気候資金も豊富に出してきただけに、もし本当にそうなると大きな影響が出ることは避けられません。

2NEWS CHECK 頻発する気象災害

記録破りの猛暑

近年では熱中症による死者が1000人を超える年も珍しくなくなり、気象庁も「一種の災害」と認めるほどです。2024年の夏も「観測史上最も暑かった」といわれた2023年の夏を上回るほどの猛暑に見舞われました。たとえば、福岡県太宰府市では、1日の最高気温が35℃以上となる猛暑日を7月19日から8月27日まで連続40日間も記録しました。これまでの最長記録は2020年に岡山県高梁市で記録された連続24日間だったので、大幅に更新したことになります。太宰府市の猛暑日は8月28日にいったん途切れましたが、9月5日から20日までの16日間も連続して猛暑日になりました。最終的に、2024年の猛暑日は62日を数え、これまで最多だった2023年の群馬県桐生市の46日という記録を大幅に更新しました。

東京都心では9月18日正午前に35.1℃を観測。1875年に統計を開始してから、東京都心での最も遅い猛暑日は1942年9月12日でした。82年ぶりの記録更新です。

異例の進路をたどる台風

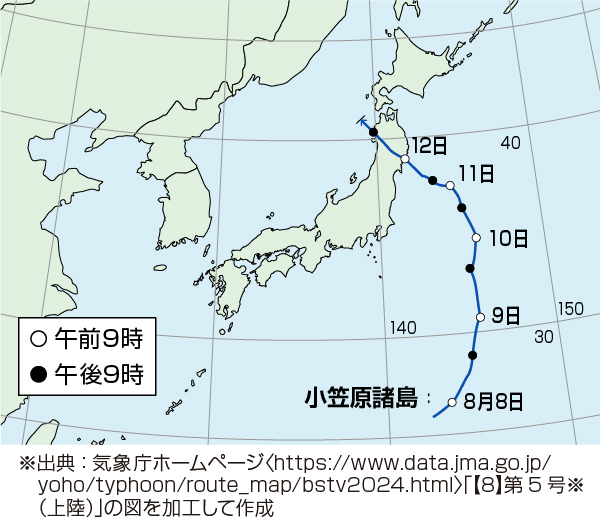

●台風5号の進路

近年は異例の進路をたどる台風も少なくありません。2024年の場合、台風5号がそうでした。

台風は日本本土の緯度まで北上すると、偏西風の影響により、通常は西から東へと進みます。しかし、8月8日に小笠原諸島の近海で発生した台風5号は、東側にある太平洋高気圧と西日本付近にある高気圧の間を通り、日本の東を北上。しだいに進路を西寄りに変えて、12日午前8時30分ごろに岩手県大船渡市に上陸しました。このように太平洋側から東北地方に直接上陸した台風は、1951年の統計開始以来、2016年の10号、2021年の8号、2024年の5号と、3例を数えるのみです。

能登半島などで線状降水帯

南から暖かく湿った空気が流れ込んだことなどにより、発達した積乱雲が帯状に連なる「線状降水帯」が形成されると、非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、重大な災害を引き起こす可能性が高くなります。近年では毎年のようにこうした災害が発生しています。

7月25・26日には山形県北部に大雨特別警報が発表されるほどの大雨が降り、最上川が氾濫するなどの被害がありました。この大雨について文部科学省と気象庁では、地球温暖化によって雨量が2割以上多くなったとの分析結果を明らかにしています。

9月21日には石川県の能登半島北部でも線状降水帯が発生したため、気象庁はこの日の午前10時50分、輪島市、珠洲市、能登町に大雨特別警報を発表しました。記録的な大雨により、河川の氾濫や土砂崩れで100以上の集落が孤立し、死者は16人に上りました。この3市町は元日に発生した「令和6年能登半島地震」(次項参照)の被災地であるだけに、地震に続いて、大雨でも被災した住民も少なくありませんでした。

気象災害は海外でも頻発しています。9〜10月にはアメリカ南東部が大型ハリケーンに複数回襲われ、数百人が死亡しました。10月下旬にはスペイン東部のバレンシア州で大雨が降り、200人以上が死亡。被災者が政府による支援の遅れに対して抗議デモを起こす事態になりました。

補足しておくと

2024年の暑さについてはEUの気象情報機関も警鐘を鳴らしています。11月7日、2024年の世界の平均気温は産業革命前に比べて1.5℃以上高くなるとの見通しを発表したのです。10月までの分析結果を考慮すると、年間の平均気温は産業革命前より1.55℃以上高くなるとみられ、1.5℃を超えることは「ほぼ確実」だといいます。国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は気温が1.5℃上昇すると、上昇しない場合に比べ、「10年に1度」の猛暑は4.1倍に、同じく「10年に1度」の豪雨は1.5倍に増えるとする報告書を発表しています。

3NEWS CHECK 能登半島地震が発生

元日に震度7、大津波警報も発令

●各地域の最大震度気象庁発表

1月1日午後4時10分、石川県能登地方を震源とする強い地震が発生しました。輪島市・志賀町で最大震度7を、珠洲市・能登町・穴水町・七尾市で震度6強を、中能登町・新潟県長岡市で震度6弱を、それぞれ観測しました。

地震の規模を示すマグニチュード(M)は7.6で、同地方では記録が残る1885年以降で最大でした。しかも、1995年1月17日の阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震や、2016年4月16日の熊本地震本震のM7.3を上回りました。プレート境界型と呼ばれるタイプではない地震としては最大級といえます。

気象庁では同日、今回の地震と2020年12月以降の一連の地震活動について、「令和6年能登半島地震」と命名しました。能登地方では2020年12月から、同じ地域で地震が集中して起こる「群発地震」が活発化していました。2021〜23年に発生した震度1以上の地震は506回にも上ります。2022年6月19日には珠洲市で震度6弱を観測したM5.4の地震が、2023年5月5日には同じく珠洲市で震度6強を観測したM6.5の地震が、それぞれ発生しています。

1月1日の地震発生直後の午後4時22分、気象庁は能登地方に大津波警報を、日本海沿岸の各地に津波警報・注意報を発令。翌日午前10時にすべて解除するまで、避難を強く呼び掛けました。

国土地理院によると、輪島市では地盤が最大で4m隆起する地殻変動が観測され、漁港の多くが使えなくなりました。また、海岸部の埋め立て地や砂州などでは地面から水や砂が噴き出す現象が多発しました。砂粒どうしがかみ合っていて、その隙間に水があった地盤が地震で揺さぶられ、砂粒がばらばらになって水に浮いたような状態になったためで、これを「地盤の液状化」といいます。震源から離れた石川県内灘町や新潟市でも、この液状化により建物が傾いたり、地下の水道管やガス管が壊れたり、マンホールが浮き上がったりする被害が発生しました。

過疎化と高齢化が進んでいた地域

今回の地震で何といっても多かったのが、家屋の倒壊による被害です。被災地は過疎化と高齢化が深刻な地域で、人口の約半分が65歳以上の高齢者です。それだけに、1981年5月以前の古い耐震基準で建てられた家屋がまだ多く残っていました。2020年12月以降の度重なる地震で家屋にダメージが蓄積していたことも被害を大きくしました。また、「輪島朝市」が開かれる観光名所だった輪島市河井町では大規模な火災が発生し、約200棟の民家や商店が焼失しました。

倒壊しなかった家屋でも、電気・水道などのライフラインが絶たれ、停電や断水が長期間続きました。自宅では生活できないため、学校などに開設された避難所に身を寄せた人は、一時は4万人にも上りました。

山がちな地域であるため、土砂災害が頻発し、至る所で道路が寸断されて多くの集落が孤立したことも大きな特徴です。一刻も早い支援が求められていましたが、「半島」という地理的条件がそれを困難にしました。被災地は西・北・東の三方が海で、陸路では南からしか入れません。その限られた道路が通行不能になり、人も物質も迅速に送ることができなかったのです。港も被害を受けたため、海からの輸送も難しい状態でした。このことは後述する南海トラフ地震の被害が予想される紀伊半島や四国などの防災対策にも課題を残しました。

また、輪島塗と呼ばれる漆器作りをはじめ、酒造り、棚田での米作り、漁業なども大きな打撃を受けました。こうした伝統的な産業を復興させるための支援も必要です。

この地震により直接亡くなった人は228人に達しています。そのほか、過酷な避難生活で体調を崩すなどして亡くなった人も276人に上ります。また、住宅被害は石川県だけで9万3000棟以上、新潟県や富山県を含めると14万棟近くになります(死者は12月19日現在、住宅被害は11月26日現在)。

「南海トラフ地震臨時情報」を初めて発表

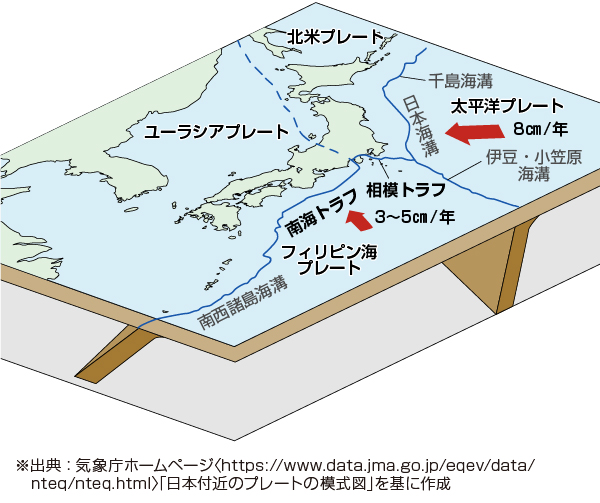

●日本付近のプレートの模式図

8月8日午後4時43分ごろには、宮崎県沖の日向灘を震源とするM7.1の地震が発生し、宮崎県日南市で最大震度6弱を観測しました。この地震は、西北西側のユーラシアプレートと東南東側のフィリピン海プレートの境界で発生した逆断層型でした。

ここは近い将来に発生する恐れがある「南海トラフ地震」の想定震源域の西端に位置しています。過去の南海トラフ地震では、ある場所で巨大地震が発生した後、時間差を置いて別の場所でも巨大地震が発生した例があります。そのため、今回もさらなる大地震が発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まったかどうかが検討されました。わずかながら高まったという結論になったため、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が同日午後7時15分から1週間後の15日午後5時まで出されました。この情報を出す制度は2019年に始まりましたが、実際に発表されたのは初めてです。

補足しておくと

南海トラフとは静岡県の駿河湾から日向灘沖までの海底の溝状の地形で、ここで北上するフィリピン海プレートが、西日本をのせたユーラシアプレートの下に沈み込んでいます。太平洋プレートが東日本をのせた北アメリカ(北米)プレートの下に沈み込む日本海溝よりは浅いので「トラフ」と呼ばれます。ここを震源とするM8クラス以上の地震が90〜150年の間隔で繰り返し発生しています。前回の地震(1944年の東南海地震と1946年の南海地震)から約80年が経過しているため、今後30年以内に70〜80%の確率で発生すると考えられています。もし発生すると、津波による甚大な被害が予想されます。そのため、発生確率が通常より高まった場合、事前に避難しておくことも選択肢になります。

「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が出された場合は、事前の避難が求められますが、今回はそれよりは危険度の低い「巨大地震注意」だったため、事前の避難は求められませんでした。ふだんどおりの生活をしながら、防災対策を再確認することが呼び掛けられたのです。とはいえ、臨時情報が出ていないときは、巨大地震発生の可能性がないわけではありません。地震への備えは常に必要だということを忘れないでください。

◎学校関連リンク◎

◎人気コンテンツ◎