さぴあニュースバンク

世界的に見ると、2024年は選挙の年だったといえます。主なところでは、3月にロシアで大統領選挙、10月に日本で衆議院議員総選挙、11月にアメリカで大統領選挙が行われ、そのたびに結果が注目されました。また、ロシアとウクライナ、イスラエルと周辺の勢力との戦火により、大きな被害が出ています。一方で、7月から9月にかけてはフランスの首都パリで夏季オリンピック・パラリンピックが開催されました。

こうした重要な出来事はこれからの日本と世界を担う小学生なら知っておいてもらいたいものです。しかも、その本質は何なのか、自分の頭できちんと考えておくことが大切です。中学入試の社会科や理科で時事的な問題が多く出されるのはそうした姿勢を持っているかどうかを確認するためです。ここでは今年の入試に取り上げられそうな2024年の主なニュースをわかりやすくまとめました。6年生は時事問題の最終チェックに、5年生以下の皆さんはこの1年間のニュースを知っておくために、ぜひご活用ください。

※西暦のない日付はすべて2024年です。

![]() 国際

国際

1NEWS CHECK アメリカで大統領選挙

共和党のトランプ氏が勝利

●アメリカ大統領選挙の仕組みと今回の日程

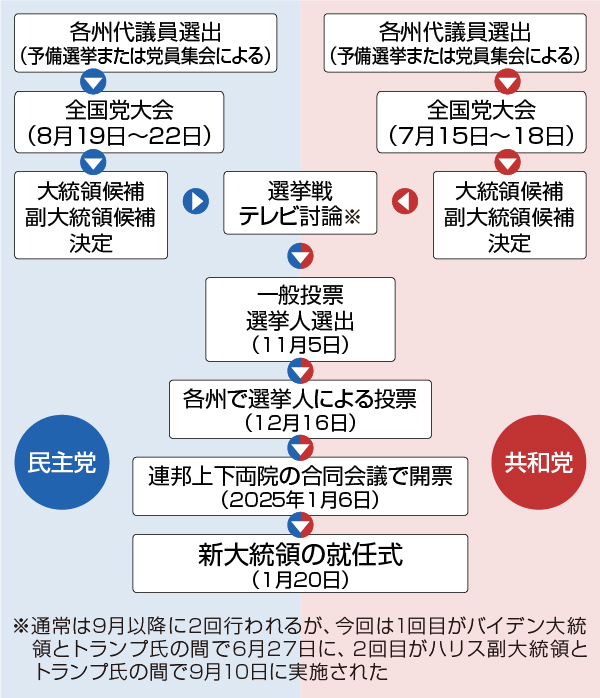

2024年は4年に1度、西暦年号が4で割り切れる年に行われるアメリカ大統領選挙の年でした。毎回、その最大の山場となるのは11月の第1月曜日の翌日に、18歳以上の一般国民によって行われる投票です。今回は11月5日がその日で、与党・民主党のカマラ・ハリス副大統領と、共和党のドナルド・トランプ前大統領との事実上の一騎打ちになりました。

アメリカ大統領選挙はほぼ1年がかりで行われるのですが、民主党・共和党ともにまずは候補者を決めることから始めます。1月以降、州ごとに予備選挙か党員集会を実施して候補者を絞り込んでいきます。大統領の任期は4年ですが、2期8年務める例が多いため(ただし、3期以上務めることは不可)、民主党は現職のジョー・バイデン大統領が候補者になることが確実視されていました。一方の共和党は当初からトランプ氏が有力視されていました。

両党とも正式に候補者を決めるのは、本来なら夏に開かれる全国党大会です。しかし、今回は早めに候補者がほぼ確定したため、通常であれば9月以降に行われる候補者同士のテレビ討論会が6月27日に行われました。ところが、ここでバイデン氏が精彩を欠いたため、81歳という高齢を不安視する声が強まったのです。一方、トランプ氏は7月13日に屋外での演説中に狙撃されて耳を負傷したのですが、直後の7月15〜18日に行われた共和党全国大会で元気な姿を見せ、大統領候補者として正式に指名されました。以上のような経緯を踏まえ、バイデン氏は7月21日、SNSで大統領選挙からの撤退を表明。代わりの候補者としてハリス氏を推薦しました。ハリス氏は8月19〜22日の民主党全国大会に先駆け、8月6日に正式に民主党の大統領候補者に指名されました。

ハリス氏とトランプ氏はこうして11月5日を迎えたのです。この投票は、形式的には州ごとに「大統領選挙人」(全米で538人)を選ぶものです。その人数は州の人口によって決まっており、ある州で勝った候補者はその州の大統領選挙人をすべて獲得することになっています(一部の州を除く)。民主党と共和党との二大政党制のアメリカでは、北東部と西海岸の州では民主党が、中部・南部の州では共和党が、それぞれ強いとされています。そのため、両党の支持率にあまり差がないいくつかの「激戦州」でどちらが勝つかによって、全体の結果が決まるといえます。

結局、今回はトランプ氏がハリス氏を破って再び大統領の地位に就くことになりました。全体の得票率はトランプ氏が50.0%、ハリス氏が48.4%と事前の予想どおりの接戦でしたが、獲得選挙人数ではトランプ氏が312人、ハリス氏が226人と大差がつきました。これはトランプ氏が「激戦州」で全勝したためです。

今回の選挙の主な争点は、バイデン政権下で進んだ物価高による労働者の生活苦や不法移民の急増などにどう対応するかということでした。トランプ氏は「アメリカ第一」を掲げ、外国からの輸入品に高い関税をかけて国内の産業を守る、不法移民の取り締まりを強化するなどと訴え、ハリス氏を上回る支持を集めたのです。

トランプ氏はその後、12月16日の選挙人による投票と、2025年1月6日の上下両院合同会議での開票を経て、1月20日の大統領就任式に臨むことになりました。78歳7か月での就任は、2021年1月20日の就任時に78歳3か月だったバイデン氏を上回り、史上最高齢です。

補足しておくと

アメリカでは大統領選挙と同時に連邦議会選挙(上院・下院とも)も行われます。定数100の上院議員は日本の参議院議員と同様、期間をずらして6年の任期を務めるため、100議席の約3分の1が2年に1度改選されます。一方、下院議員は435議席すべてが2年ごとに改選されます。今回の選挙の結果、連邦議会は上院も下院も共和党が過半数を占めることとなりました。大統領も共和党になるので、この状態は共和党のシンボルカラーである赤(レッド)にちなみ、「トリプルレッド」と呼ばれます。これにより、トランプ氏は自身の掲げる政策を進めやすくなったわけです。アメリカの政治は、バイデン政権時代とは大きく変わることが確実といえます。

2NEWS CHECK 行き詰まり状態が続くウクライナ情勢

NATOと国連安保理の動き

●NATO加盟国と周辺国

ウラジーミル・プーチン大統領の命令により、ロシア軍は2022年2月24日、ウクライナへの侵攻を開始しました。この戦いは2025年を迎えた今も続いており、停戦がいつ実現するか、一向に見通せません。

そもそもロシアとウクライナはともに、ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)を構成する15の共和国の一つでした。しかし、1991年にソ連が解体され、ロシアとウクライナは別の国になりました。それ以来、ウクライナではヨーロッパの一員になることを望む親欧米派と、ロシアの兄弟国のような地位にとどまることを望む親ロシア派との対立があり、国の方針も揺れ動いていました。

2014年には親ロシア派の政権が倒れて親欧米派の政権が成立しましたが、その際、ウクライナ東部の親ロシア派の住民が多い地域はウクライナから事実上独立し、ロシアの支援を受けてウクライナ政府軍との内戦状態になりました。また、ロシアの重要な海軍基地があるクリミア半島もウクライナからの独立を宣言。ロシアはその直後、住民投票の結果だとして、クリミア半島を一方的に併合しましたが、日本を含め、多くの国はこれを認めていません。

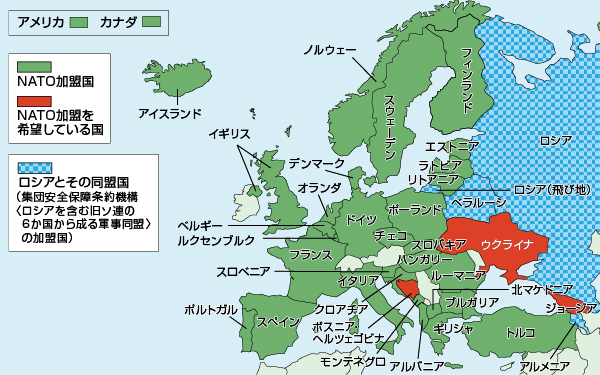

それ以来、ウクライナとロシアとの関係は険悪になりました。親欧米派の政権がEUや北大西洋条約機構(NATO)への加盟を希望していることもその理由の一つです。NATOは北大西洋を挟んだアメリカ、カナダとヨーロッパ諸国とによる軍事同盟で、加盟国のうちどれか1か国でも攻撃されれば、加盟国全体への攻撃と見なして共同で反撃することになっています。つまり、NATO加盟国を攻撃すれば、世界最強の軍事力を持つアメリカに反撃される可能性があるわけです。だから加盟すれば、単独では軍事力の弱い国も安全が守られることになります。

NATOは、もともとは冷戦時代につくられたアメリカ、カナダと西ヨーロッパ諸国とによる資本主義国の同盟でした。それに対抗する組織として、ソ連は東ヨーロッパの社会主義国とワルシャワ条約機構という軍事同盟をつくりました。1989年に冷戦が終結すると、ワルシャワ条約機構は解散したのですが、NATOは存続しました。その後、ポーランドやルーマニアなどの東ヨーロッパの旧社会主義国が次々とNATOに加盟しました。これはロシアから見れば、自国の勢力範囲が縮小し、アメリカの勢力範囲が拡大したことを意味します。プーチン大統領はウクライナまでNATOに加盟したら国の安全が脅かされると受け止め、ウクライナ侵攻に踏み切ったとみられます。

この侵攻に対して、アメリカやヨーロッパ諸国、日本などはロシアを非難しました。国連安全保障理事会(安保理)でも、ロシアに対してウクライナからの撤退を求める決議を採択しようとしましたが、常任理事国であるロシアが拒否権を行使したため、否決されました。安保理はアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中華人民共和国(中国)の五つの常任理事国と、10の非常任理事国で構成されています。決議はこのうち9か国以上の賛成で成立します。ところが、常任理事国が1か国でも拒否権を行使すると、決議は成立しないのです。常任理事国のいずれかが当事者になっている紛争に、国連安保理は対応できないことが改めてわかりました。

こうした動きに危機感を強めたのが、ロシアと長い国境を接するフィンランドと、その西隣のスウェーデンです。この2か国はロシアを刺激しないよう、中立政策をとっていたのですが、2022年5月にNATOへの加盟を申請しました。フィンランドは2023年4月に、スウェーデンは2024年3月に、それぞれ加盟することができました。ただ、ウクライナの加盟はまったく見通せません。

2024年の動き

ここで、ウクライナをめぐる2024年の動きを整理しておきましょう。

スウェーデンがNATOに加盟したのと同じ3月には、国際刑事裁判所(ICC)が赤根智子裁判官を所長に選んだと発表しました。ICCはオランダのハーグに本部があり、戦争犯罪など人道に対する犯罪にかかわった個人を裁く機関です。その所長に日本人が選ばれたのは初めてです。ICCはロシア軍がウクライナの占領地から違法に子どもたちを連れ去った戦争犯罪にかかわった疑いでプーチン大統領らに逮捕状を出したことで知られており、赤根氏はその逮捕状を出す判断にかかわった1人です。ICCには日本など124の国と地域が加盟していますが、これらの国・地域にプーチン大統領が入った場合、逮捕される可能性があります。ロシア自身はICCに加盟しておらず、アメリカ、中国、イスラエルなども非加盟です。

同じ3月にはロシアで大統領選挙が行われ、プーチン大統領が圧勝しました。当選はこれで5回目です。ロシアの憲法では、大統領を3期(1期6年)連続で務めることはできないとされています。しかし、2020年の憲法改正により、過去の期については「リセット」されることになったため、プーチン氏は2024年から新たに2期12年、大統領を務められることになりました。

プーチン大統領はウクライナに対して、以前から核兵器の使用もあり得ると示唆してきました。9月25日にはロシアが核を持たない国から攻撃された場合でも、その国が核保有国の支援を受けているのであれば、それは「共同の攻撃」だと受け止めると表明しています。

10月には朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)がロシアに協力して、ウクライナとの戦いに数千人から1万人の規模で兵を送っているという報道がありました。ロシアは欧米諸国や日本から経済制裁を受けていますが、「グローバルサウス」といわれる発展途上国は、ロシアを強くは非難しておらず、ロシアが国際社会で孤立しているとは必ずしもいえない状況です。とはいえ、ロシアを積極的に支持している国はごくわずかです。そのような国の一つが北朝鮮です。6月にはプーチン大統領が北朝鮮を訪問し、金正恩総書記と会談しました。このとき2人は包括的戦略パートナーシップ条約に署名しています。一方の国が攻撃された場合、共同で防衛するという内容が含まれており、今回の派兵はその一環とみられています。

補足しておくと

アメリカはこれまで、民主党のバイデン大統領がウクライナを支援してきました。しかし、2025年1月20日にアメリカ大統領に返り咲くことが確実な共和党のトランプ氏は、ウクライナ支援に消極的とされ、同国のNATO加盟も否定しています。大統領に就任後、どんな行動に出るのか、世界が注目しています。

3NEWS CHECK イスラエルをめぐる紛争

ハマスの攻撃にイスラエルが反撃

※ヨルダン川西岸地区では一部の地域のみでパレスチナ人による自治が行われている。

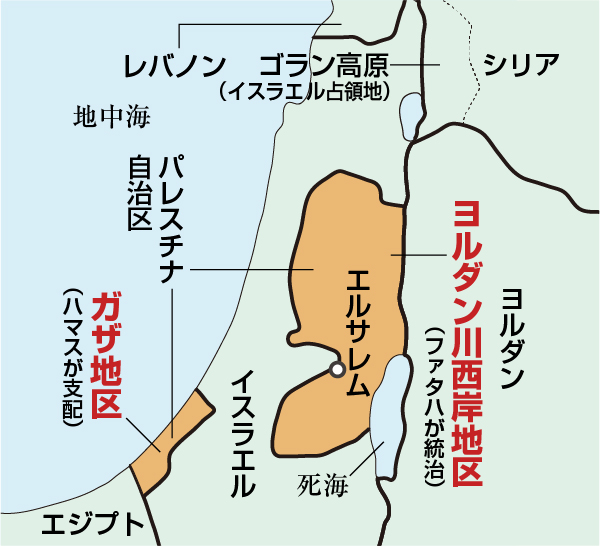

2023年10月7日、中東で紛争が勃発しました。パレスチナ自治区のうちガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスがイスラエルを突然攻撃し、民間人にも多数の死者が出たのです。このとき、ハマスはイスラエル在住の約250人の民間人を人質としてガザ地区に連れ去りました。イスラエルはテロだと見なして反撃しましたが、ハマスはイスラエルが攻撃しにくい病院や学校などの地下に掘ったトンネルを拠点に抵抗。これにより、食料や燃料などがガザ地区に入りにくくなったため、病院では新生児や高齢者などを中心に多数の死者が出るなど、大規模な人道上の危機が発生しました。国連安保理では停戦を求める決議を何度も採択しようとしましたが、イスラエルに不利なものにはアメリカが、有利なものにはロシアが拒否権を行使する状況で、停戦決議が初めて採択されたのは3月になってからでした。それでもイスラエルはハマスの壊滅をめざす構えで、実際には停戦は実現していません。

後述するように、イスラエルはアラブ・イスラム諸国と対立しています。なかでもハマスを支援するイランとの関係は悪く、4月にはシリアの首都ダマスカスにあるイラン大使館をイスラエルが攻撃。死者が出たことに対する報復として、イランはミサイルやドローン(無人機)でイスラエルに反撃しました。イランはハマス以外にも、レバノンに拠点を置くイスラム教シーア派の武装組織ヒズボラなど、イスラエルと対立する国や勢力を支援しているとされていますが、イスラエルを直接攻撃したのは初めてでした。

10月にはイスラエル軍が北隣のレバノンに地上侵攻しました。ヒズボラに打撃を与えるのが目的とされています。同じ日の夜にはイランがイスラエルに向けて180発以上の弾道ミサイルを発射しました。これに対して、イスラエルもイランの軍事施設を攻撃。11月末にはイスラエルとヒズボラとの停戦が発効したものの、双方とも相手に停戦違反があったとして攻撃を続けています。

パレスチナについて

パレスチナとは地中海とレバノン、シリア、ヨルダン、エジプトに囲まれた地域を指します。かつてはユダヤ教を信じるユダヤ人が住んでいました。しかし、2000年ほど前にローマ帝国によって追放され、ユダヤ人は世界中に散らばって各地で迫害を受けるようになりました。19世紀以降はパレスチナに戻るユダヤ人も増えましたが、すでにイスラム教を信じるアラブ人(パレスチナ人)が主に住む土地になっていました。

そんななか、混乱を引き起こす基となったのが、第一次世界大戦中のイギリスの振る舞いです。戦争を有利に進めるため、敵国だったオスマン帝国(オスマントルコ)の支配下にあったアラブ人に対しては、戦後にパレスチナを含む地域を独立させると約束しながら、ユダヤ人に対してもパレスチナに民族的郷土を樹立させると約束したのです(バルフォア宣言)。しかし、この約束は矛盾しているため、両方を実現させることは不可能です。今日に続くパレスチナ問題はこうして起こりました。

第二次世界大戦後の1947年には国連がパレスチナをユダヤ地区、アラブ地区、エルサレム(国際管理地区)の三つに分割する決議を行いました。これに基づき、1948年にはユダヤ人の祖国イスラエルが建国されたのですが、その直後、このことに反発する周辺のアラブ諸国がイスラエルを攻撃しました。これが第一次中東戦争です。中東戦争は計4回起こり、1967年の第三次中東戦争ではイスラエルがヨルダン川西岸地区やガザ地区などを占領し、現在の枠組みができました(ガザ地区からは2005年に撤退)。

1993年にはヨルダン川西岸地区の一部とガザ地区で、パレスチナ人による自治を行うことが合意されました。1996年にはパレスチナ自治政府が発足したのですが、その自治政府の内部でも、比較的穏健なファタハと、あくまでも武力で抵抗を続けようとするハマスとの対立が激しくなりました。2007年にハマスはガザ地区からファタハを追い出し、パレスチナ自治区はヨルダン川西岸地区のファタハと、ガザ地区のハマスに分裂した状態になって現在に至っています。ハマスはガザ地区にロケット弾などの武器を持ち込み、イスラエルをたびたび攻撃するようになりました。こうした相手に絶対に妥協したくないと考える人はパレスチナ側だけでなく、イスラエル側にもいます。武力衝突が繰り返される状態が現在まで続いているのはそのためだといえます。

補足しておくと

現在ではすべてのアラブ諸国がイスラエルと敵対しているわけではありません。ヨルダン、エジプト、アラブ首長国連邦(UAE)などはイスラエルと国交を結んでいます。イスラエルを最も敵視しているのは、ここまで述べてきたとおり、むしろアラブ人の国ではないイランです。イスラエルとの関係が険悪になったのは、1979年の革命により、イスラム教シーア派の宗教法学者が国を指導する体制になってからです。それ以来、一部のアラブ諸国はイランに対抗するため、イスラエルとも協力関係をつくることを模索するようになっています。ただ、パレスチナ問題が解決していない以上、友好関係の構築にまでは至っていないといえます。アラブ諸国はイスラエルの行動を非難し、パレスチナにアラブ人の国をつくることを主張していますが、だからといってハマスを支持しているわけではないことには注意が必要です。

4NEWS CHECK 日本被団協にノーベル平和賞

「ヒバクシャ」の活動をたたえる

| 年 | 氏 名 | 賞の名称 |

|---|---|---|

| 1949 | 湯川 秀樹 (ゆかわ ひでき) | 物理学賞 |

| 1965 | 朝永 振一郎 (ともなが しんいちろう) | 物理学賞 |

| 1968 | 川端 康成 (かわばた やすなり) | 文学賞 |

| 1973 | 江崎 玲於奈 (えざき れおな) | 物理学賞 |

| 1974 | 佐藤 栄作 (さとう えいさく) | 平和賞 |

| 1981 | 福井 謙一 (ふくい けんいち) | 化学賞 |

| 1987 | 利根川 進 (とねがわ すすむ) | 医学・生理学賞 |

| 1994 | 大江 健三郎 (おおえ けんざぶろう) | 文学賞 |

| 2000 | 白川 英樹 (しらかわ ひでき) | 化学賞 |

| 2001 | 野依 良治 (のより りょうじ) | 化学賞 |

| 2002 | 小柴 昌俊 (こしば まさとし) | 物理学賞 |

| 〃 | 田中 耕一 (たなか こういち) | 化学賞 |

| 2008 | 南部 陽一郎 (なんぶ よういちろう) | 物理学賞 |

| 〃 | 小林 誠 (こばやし まこと) | 物理学賞 |

| 〃 | 益川 敏英 (ますかわ としひで) | 物理学賞 |

| 〃 | 下村 脩 (しもむら おさむ) | 化学賞 |

| 2010 | 根岸 英一 (ねぎし えいいち) | 化学賞 |

| 〃 | 鈴木 章 (すずき あきら) | 化学賞 |

| 2012 | 山中 伸弥 (やまなか しんや) | 医学・生理学賞 |

| 2014 | 赤﨑 勇 (あかさき いさむ) | 物理学賞 |

| 〃 | 天野 浩 (あまの ひろし) | 物理学賞 |

| 〃 | 中村 修二 (なかむら しゅうじ) | 物理学賞 |

| 2015 | 大村 智 (おおむら さとし) | 医学・生理学賞 |

| 〃 | 梶田 隆章 (かじた たかあき) | 物理学賞 |

| 2016 | 大隅 良典 (おおすみ よしのり) | 医学・生理学賞 |

| 2018 | 本庶 佑 (ほんじょ たすく) | 医学・生理学賞 |

| 2019 | 吉野 彰 (よしの あきら) | 化学賞 |

| 2021 | 真鍋 淑郎 (まなべ しゅくろう) | 物理学賞 |

| 2024 | 日本原水爆被害者団体協議会 (にほんげんすいばくひがいしゃだんたいきょうぎかい) | 平和賞 |

※南部陽一郎さん、中村修二さん、真鍋淑郎さんは日本出身だが、アメリカ国籍を取得

12月10日、ノーベル平和賞の授賞式がノルウェーの首都オスロで行われました。2024年の平和賞を受賞したのは日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)です。代表委員の田中熙巳氏は、受賞演説でロシアによるウクライナ侵攻や、イスラエルのパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃に触れ、「『核のタブー』が壊されようとしていることに限りない悔しさと怒りを覚える」と話しました。そして、「人類が核兵器で自滅することのないように。核兵器も戦争もない世界の人間社会を求めてともにがんばりましょう」と締めくくりました。

日本は太平洋戦争で交戦中だったアメリカ軍から、1945年8月6日には広島に、8月9日には長崎に、それぞれ原子爆弾(原爆)を投下されました。これにより、同年末までに合わせて約21万4000人もの命が奪われ、その後も多くの人が後遺症に苦しむことになりました。

日本被団協は広島や長崎で原爆の被害を受けた生存者らが1956年8月に結成しました。それ以来、国や地方公共団体に被爆者援護施策の拡充を求める一方、国連軍縮特別総会、核拡散防止条約(NPT)再検討会議、核兵器禁止条約締約国会議などの国際会議に代表者を派遣してきました。また、国内外での被爆体験の証言、原爆展の開催、署名活動などを通じ、世界に向けて核兵器廃絶や核実験禁止を訴え続けてきました。

ノーベル賞委員会は日本被団協にノーベル平和賞を授与することを決めた理由について、「核兵器のない世界の実現に尽力し、証言を通じて核兵器が二度と使われてはならないことを示してきた」からだと説明。また、「筆舌に尽くし難いものを描写し、理解が及ばない痛みや苦しみをわれわれが理解する一助となった」として、今や国際語となった「ヒバクシャ」の活動をたたえました。

ノーベル賞委員会は過去にも、核兵器の脅威を警告し、その廃絶を訴えた個人や団体に平和賞を授与してきました。しかし、現実にはヨーロッパと中東で核兵器の使用につながりかねない紛争が継続中です。イスラエルは核兵器を持っているものとみられ、イランも核兵器を開発しようとしていると疑われています。東アジアでも中国と北朝鮮が核兵器を保有しています。このように多くの国が核兵器を持ってにらみ合っていれば、それが本当に使われてしまう事態が絶対にないとは言い切れません。今回の日本被団協への平和賞授与には、あらためて人類に警鐘を鳴らす意図があったのだとも考えられます。

補足しておくと

日本の個人や団体がノーベル平和賞を受賞するのは、核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず(持ち込まさず)」の非核三原則を唱えて1974年に受賞した佐藤栄作元首相以来、50年ぶりです。ノーベル賞はダイナマイトを発明したスウェーデンの化学者アルフレッド・ノーベル(1833〜1896年)の遺言によって創設された、人類に貢献した個人や団体(団体は平和賞のみ)に授与される賞です。平和賞のほか、医学・生理学賞、物理学賞、化学賞、文学賞、経済学賞の計6部門があります。

| 年 | 氏 名 | 賞の名称 |

|---|---|---|

| 1949 | 湯川 秀樹 (ゆかわ ひでき) | 物理学賞 |

| 1965 | 朝永 振一郎 (ともなが しんいちろう) | 物理学賞 |

| 1968 | 川端 康成 (かわばた やすなり) | 文学賞 |

| 1973 | 江崎 玲於奈 (えざき れおな) | 物理学賞 |

| 1974 | 佐藤 栄作 (さとう えいさく) | 平和賞 |

| 1981 | 福井 謙一 (ふくい けんいち) | 化学賞 |

| 1987 | 利根川 進 (とねがわ すすむ) | 医学・生理学賞 |

| 1994 | 大江 健三郎 (おおえ けんざぶろう) | 文学賞 |

| 2000 | 白川 英樹 (しらかわ ひでき) | 化学賞 |

| 2001 | 野依 良治 (のより りょうじ) | 化学賞 |

| 2002 | 小柴 昌俊 (こしば まさとし) | 物理学賞 |

| 〃 | 田中 耕一 (たなか こういち) | 化学賞 |

| 2008 | 南部 陽一郎 (なんぶ よういちろう) | 物理学賞 |

| 〃 | 小林 誠 (こばやし まこと) | 物理学賞 |

| 〃 | 益川 敏英 (ますかわ としひで) | 物理学賞 |

| 〃 | 下村 脩 (しもむら おさむ) | 化学賞 |

| 2010 | 根岸 英一 (ねぎし えいいち) | 化学賞 |

| 〃 | 鈴木 章 (すずき あきら) | 化学賞 |

| 2012 | 山中 伸弥 (やまなか しんや) | 医学・生理学賞 |

| 2014 | 赤﨑 勇 (あかさき いさむ) | 物理学賞 |

| 〃 | 天野 浩 (あまの ひろし) | 物理学賞 |

| 〃 | 中村 修二 (なかむら しゅうじ) | 物理学賞 |

| 2015 | 大村 智 (おおむら さとし) | 医学・生理学賞 |

| 〃 | 梶田 隆章 (かじた たかあき) | 物理学賞 |

| 2016 | 大隅 良典 (おおすみ よしのり) | 医学・生理学賞 |

| 2018 | 本庶 佑 (ほんじょ たすく) | 医学・生理学賞 |

| 2019 | 吉野 彰 (よしの あきら) | 化学賞 |

| 2021 | 真鍋 淑郎 (まなべ しゅくろう) | 物理学賞 |

| 2024 | 日本原水爆被害者団体協議会 (にほんげんすいばくひがいしゃだんたいきょうぎかい) | 平和賞 |

※南部陽一郎さん、中村修二さん、真鍋淑郎さんは日本出身だが、アメリカ国籍を取得

◎学校関連リンク◎

◎人気コンテンツ◎