さぴあニュースバンク

世界的に見ると、2024年は選挙の年だったといえます。主なところでは、3月にロシアで大統領選挙、10月に日本で衆議院議員総選挙、11月にアメリカで大統領選挙が行われ、そのたびに結果が注目されました。また、ロシアとウクライナ、イスラエルと周辺の勢力との戦火により、大きな被害が出ています。一方で、7月から9月にかけてはフランスの首都パリで夏季オリンピック・パラリンピックが開催されました。

こうした重要な出来事はこれからの日本と世界を担う小学生なら知っておいてもらいたいものです。しかも、その本質は何なのか、自分の頭できちんと考えておくことが大切です。中学入試の社会科や理科で時事的な問題が多く出されるのはそうした姿勢を持っているかどうかを確認するためです。ここでは今年の入試に取り上げられそうな2024年の主なニュースをわかりやすくまとめました。6年生は時事問題の最終チェックに、5年生以下の皆さんはこの1年間のニュースを知っておくために、ぜひご活用ください。

※西暦のない日付はすべて2024年です。

![]() 政治・経済

政治・経済

1NEWS CHECK 国内の一連の選挙を振り返って

自民党で総裁選挙

2024年には世界各地で重要な選挙が行われましたが、日本でも9月以降に注目すべき選挙が実施されました。

まず、9月27日に行われたのが、自由民主党(自民党)のトップである「総裁」を決める選挙です。総裁の任期は3年で、2021年9月の選挙で当選した岸田文雄氏の任期は9月末で切れるため、選挙はもともと予定されていました。

その自民党には議員の集団である派閥がいくつかあり、各派閥は「政治資金パーティー」を開いて資金を集めていました。集めた資金の一部は議員個人の資金管理団体にも渡っていましたが、その収入を政治資金収支報告書に記載せずに、いわゆる「裏金」にしていた議員が多数いたことが発覚したのです。この問題が2023年末から2024年にかけて大きく報道されると、内閣支持率も自民党の支持率も低下しました。

こうした状況を受け、内閣総理大臣(首相)であり、自民党総裁でもあった岸田氏は8月14日、「自民党が変わることを国民に示すことが必要で、その最初の一歩はわたしが身を引くことだ」と述べ、9月の自民党総裁選挙に立候補しないことを表明。これは、新総裁が選ばれたら、自分は首相も辞めるという意思を示したことになります。

自民党総裁は自民党のトップなので、党員でも党友(党を支援している団体のメンバーなど)でもない一般国民に投票権はありません。しかし、自民党が政権を担当しているときは、事実上、次の首相を決める選挙になります。日本の政治の仕組みは議院内閣制なので、通常であれば、衆議院で過半数の議席を得て政権を担っている政党のトップが首相に就任するからです。自民党の総裁選挙が行われた時点では自民党が衆議院で過半数の議席を占めていたため、自民党総裁が代われば首相も代わるというわけです。

今回は9人もの立候補者がいたため、1回目の投票では誰も過半数を獲得できず、上位2人の間で決選投票が行われることになりました。1回目の投票で1位になったのは高市早苗氏で、2位になったのは石破茂氏でしたが、決選投票では順位が逆転し、石破氏が高市氏を破りました。

石破氏は1957年2月、東京都千代田区生まれの67歳。選挙区は鳥取県です。衆議院議員には1986年に初当選しました。自民党総裁選挙に立候補したのは今回で5回目でした。

衆議院議員総選挙で与党が過半数割れ

| 政党名 | 小選挙区 | 比例代表 | 合計※1 | 公示前 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 与党 | 自由民主党 | 132 | 59 | 191(19) | 256※2 |

| 公明党 | 4 | 20 | 24(4) | 32 | |

| 野党 | 立憲民主党 | 104 | 44 | 148(30) | 98 |

| 日本維新の会 | 23 | 15 | 38(4) | 43※2 | |

| 国民民主党 | 11 | 17 | 28(6) | 7 | |

| れいわ新選組 | 0 | 9 | 9(4) | 3 | |

| 日本共産党 | 1 | 7 | 8(3) | 10 | |

| 参政党 | 0 | 3 | 3(2) | 1 | |

| 日本保守党 | 1 | 2 | 3(1) | 0 | |

| 社会民主党 | 1 | 0 | 1(0) | 1 | |

| 無所属 | 12 | - | 12(0) | 14 | |

| 合計 | 289 | 176 | 465(73) | 465 | |

※1 かっこ内は女性

毎日新聞より

※2 公示前の自民党と日本維新の会の議席数からは、いずれも党員資格停止中だった議員を除いてある

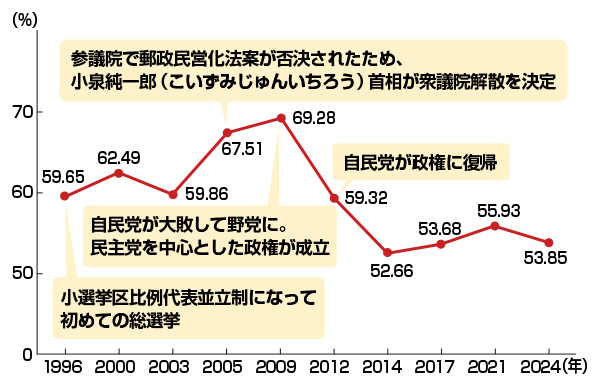

●総選挙での投票率の推移

前項で触れたように、日本の政治の仕組みは議院内閣制です。岸田氏が首相を退任することになったため、10月1日に臨時国会が召集されて首相指名選挙が行われました。石破新総裁は与党である自民党と公明党の議員の票を集め、第102代・65人目の首相に就任しました。

そして、石破首相は9日午前、国民に信を問うとして、臨時閣議で衆議院を解散することを決定。それを受けて、27日に第50回衆議院議員総選挙の投票・開票が行われました。

開票結果を見ると、与党の自民党の獲得議席は191と、公示前の256から大きく減らしました。政治資金収支報告書への不記載があった前議員らは苦戦を強いられ、落選者が続出したのです。また、公明党も議席が32から24へと減少しました。このため、与党の議席数は公示前の288から215へと激減し、定数465の過半数233を割り込みました。一方、野党は立憲民主党が98から148へ、国民民主党は7から28へと、それぞれ大きく伸ばしました。

なお、投票率は53.85%と、前回2021年の55.93%を2.08ポイント下回り、2014年、2017年に次ぐ戦後3番目の低さでした。また、女性当選者は73人で、これまで最多だった2009年の54人を大きく上回りました。総議員465人に占める割合は15.7%になりました。

第2次石破内閣が発足

衆議院の解散による総選挙が行われた場合、その日から30日以内に特別国会が召集され、衆議院・参議院とも首相の指名を最優先で行うことになっています。今回は11月11日に召集されました。

当日はまず午前に、第1次石破内閣が総辞職しました。午後には首相指名選挙が行われましたが、衆議院では自民党と公明党を合わせた与党の議席数が過半数に届いていないだけに、もしすべての野党がまとまって、野党の代表者1人に投票したら、その人物が首相に指名されるという状況でした。自民党と公明党は野党になるということです。そこで、総選挙の結果が出てから特別国会が召集されるまでに、自民党は一部の野党に連立政権への参加を呼び掛けていました。しかし、日本維新の会や国民民主党は所属議員に、首相指名選挙でそれぞれ自分の党の代表に投票させる考えを明らかにしていました。自民党の石破総裁には投票しないが、野党第1党である立憲民主党の野田佳彦代表にも投票しないということです。

結局、石破氏は、参議院では過半数を獲得したものの、衆議院では過半数を超えることができませんでした。そこで、1位の石破氏と2位の野田氏との間で決選投票が行われました。しかし、日本維新の会や国民民主党の議員は、決選投票でも自分の党の代表に投票したものとみられます。そのような票はすべて無効となったため、決選投票でも1位になった石破氏が第103代の首相に指名されました。

石破首相はその日のうちに、自民党と公明党との連立による第2次石破内閣を発足させました。これは与党が衆議院で過半数の議席を持っていない「少数与党内閣」なので、日本維新の会や国民民主党の協力なしでは予算案も法律案も成立させることはできません。そのため、国民民主党が強く主張していた、所得税がかかる年収の最低ライン「103万円の壁」の引き上げに応じることになりました。

補足しておくと

首相指名選挙で決選投票が行われたのは、日本社会党の村山富市委員長が指名された1994年以来、30年ぶりです。衆議院で過半数を占める安定した与党があれば、決選投票を行う必要はありません。日本の政治がこれほど不安定化するとは、長期政権となった安倍晋三内閣の時代には考えにくいことでした。しかし、自民党の政治資金の問題が発覚すると、政治情勢はあっという間に激変しました。

衆議院議員総選挙があった翌年の入試では、多くの学校で選挙についての問題が出される傾向にあります。2024年は東京都知事選挙や兵庫県知事選挙も話題になり、民主主義のあり方が問われただけに、地方自治についても問われる可能性があるでしょう。

2NEWS CHECK 続く円安と物価高

国民生活に悪影響

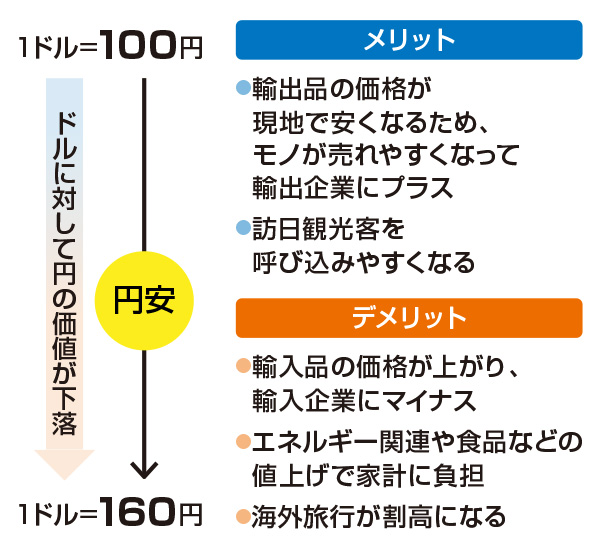

日本の通貨である「円」とアメリカの通貨である「ドル」の交換比率は刻々と変動しています。2021年には1ドル=110円程度でしたが、2022年ごろから円の価値は下落する傾向にあり、2024年は1ドル=140〜160円で推移しました。このように円の価値が外国の通貨、特にアメリカのドルに対して下がることを「円安」といいます。

逆に、円の価値がドルに対して上がることは「円高」といいます。1990年代から2010年代にかけては100円以下を1ドルと交換できた円高の時期もありました。しかし、2022年から2023年にかけては150円以上出さないと1ドルと交換できなくなった時期もあり、2024年に入ると、それが普通の状態になりました。6月下旬には一時、1ドル=160円を突破しましたが、これは1986年以来、38年ぶりの円安水準でした。

また、1日で急激に変動することもあります。4月29日にもごく短時間、1ドル=160円台になりましたが、その日のうちに1ドル=154円台まで戻しました。こうした動きは5月2日にもありました。これらは日本政府と日本銀行(日銀)による「覆面介入」の影響ではないかとみられています。この場合の介入とは、政府・日銀が外国為替市場で通貨を大量に売買し、行き過ぎた円安や円高を是正しようとすることを指します。円安を食い止める場合は、手持ちのドルを売って円を買います。円高を食い止める場合は逆のことを行います。今回は政府・日銀が介入しているとわからないように実行したので「覆面介入」というのです。外国為替市場とは日本の円やアメリカのドル、ヨーロッパ連合(EU)の「ユーロ」など、異なる通貨を交換=売買する場のことです。

近年の円安の背景にあるのは日本とアメリカの金利(利息)の差だといわれています。日本よりもアメリカのほうが金利の高い状況が続いているため、投資家は円を売って、ドルを買おうとする傾向が強くなっているのです。円よりもドルで銀行に預けたほうがより多くの利息を受け取れるからです。

物価高の陰に円安も

●円安の主なメリットとデメリット

こうした円安はわたしたちの暮らしにも大きな影響を与えます。円安とは円の価値が低くなることなので、外国から食料や、石油・ガスなどのエネルギー資源を輸入するには不利になるからです。たとえば、1ドル=100円のときに100円で買えていた物は、1ドル=150円になれば、50%も高い150円を出さなければ買えなくなるわけです。このため、食品や電気料金などの値上げが続いています。

また、働く人の給料は、仮に額面上は増えたとしても、物価がそれを上回って上昇すると、実質的には減るという状況になります。このことは厚生労働省から毎月発表される『毎月勤労統計調査』を見ればわかります。たとえば、2024年5月の労働者の現金給与総額(名目賃金)は前年の同じ月と比較して2.0%上昇し、2022年1月から29か月連続でプラスが続いていました。ところが、物価の変動を考慮した実質賃金は前年の同じ月と比較して1.3%減少し、2022年4月から26か月連続でマイナスになっていたのです。6〜7月には、実質賃金はプラスに転じたものの、8〜9月には再度マイナスになっています。つまり、物価の上昇に賃金の上昇が追いついていない状態なのです。このため、生活苦に陥った国民をどう支援するかが選挙の重要な争点とされるようになりました。

円安は国内総生産(GDP)にも影響を及ぼしています。GDPとはある期間内に、その国・地域で生産された物やサービスの価値を合計したもののことです(中間生産物を除く)。この数値が大きいほどその国・地域の経済規模が大きく、生活が豊かであるといえます。内閣府の発表によると、2023年の日本の名目GDPは、前年より5.7%増えて591.4兆円になりました。しかし、これをドルに換算すると4.2兆ドルと、前年より1.1%減っていたのです。円安のためです。この結果、これまでアメリカ、中華人民共和国(中国)に次いで3番目にGDPが多い国だった日本は、ドイツに抜かれて4位になってしまいました。

補足しておくと

日銀の最も重要な仕事の一つが通貨や物価を安定させることです。このため、「通貨の番人」「物価の番人」という異名を持っています。この日銀は3月、「賃金の上昇が伴う形で物価が安定的に2%上昇し、景気が良くなる見通しが立った」として、2016年に始めた「マイナス金利政策」を解除すると発表しました。マイナス金利政策とは民間の銀行が日銀に預けたお金の一部について、その金利をマイナス0.1%にするというもの。こうすると、銀行は日銀にお金を預けても増えないので、企業などに貸すようになって景気が良くなると期待したのです。

それが解除されたので、一般の銀行も相次いで金利を引き上げましたが、その影響なのか、8月には株価が乱高下する事態を招きました。日本の景気が安定的に良くなるかどうか、今後の動向には注意が必要です。

3NEWS CHECK 20年ぶりに新紙幣を発行

漢数字より算用数字を大きく

20年ぶりにデザインを一新した紙幣(10000円札、5000円札、1000円札)の発行が、7月3日から始まりました。

10000円札は慶應義塾の創設者・福沢諭吉から渋沢栄一(1840〜1931年)に代わりました。渋沢は第一国立銀行(現在のみずほ銀行)など約500社の設立にかかわり、「日本資本主義の父」と呼ばれています。5000円札は作家の樋口一葉から津田梅子(1864〜1929年)に交代しました。満6歳で日本初の女子留学生の一人としてアメリカへと旅立った津田は帰国後、1900年に女子英学塾(現在の津田塾大学)を創設しました。そして、1000円札は黄熱病の研究で知られる医師・細菌学者の野口英世に代わって北里柴三郎(1853〜1931年)が選ばれました。北里はドイツに留学し、感染症の研究をした医学者です。破傷風やジフテリアについて、血清療法という新しい治療法を確立し、「近代日本医学の父」と呼ばれています。

裏面のデザインも様変わりしました。10000円札には東京駅の丸の内駅舎が、5000円札には藤の花が、1000円札には浮世絵師・葛飾北斎の「富嶽三十六景」の「神奈川沖浪裏」が、それぞれ描かれました。

お札のデザインは定期的に変更されます。その最大の理由は偽造を防ぐことです。2004年に行われた前回のデザイン変更から20年がたつだけに、最新の偽造防止技術を取り入れるべき時期になったのです。今回は世界で初めて「3Dホログラム」を採用。お札を傾けると、肖像が動いているように見えます。また、肖像や金額の数字はインキが盛り上がるように印刷されており、紫外線を当てると発光する部分もあります。

すべての人が使いやすいようにするための「ユニバーサルデザイン」も強化しました。額面を表すのに、漢数字より算用数字を大きくしたのは明らかに外国人を意識したものです。目の不自由な人が指で触って紙幣の種類を識別できるマークは、旧紙幣にもありましたが、新紙幣では種類ごとにマークの位置を変えたため、より識別しやすくなりました。

補足しておくと

近年は現金を使わないキャッシュレス決済が急激に浸透したため、海外では高額紙幣の発行をやめた国もあります。そのため、日本でも次のデザイン一新のタイミングである約20年後には、新紙幣が発行されないのではないかという見方もないわけではありません。しかし、日本ではキャッシュレス決済の割合がほかの主要国に比べて低く、近い将来、現金が完全になくなることは考えにくいといえます。また、定期的に新紙幣を発行する目的の一つとして、紙幣のデザインや印刷のための原版を作る国立印刷局の工芸官の技術を維持することも挙げられます。そのため、紙幣の定期的な見直しは今後も必要と考えられています。

紙幣が新しくなると、自動販売機などもそれに対応しなければならなくなります。これにより、企業の設備投資が増えて経済効果が見込めるともいえますが、小規模な店にとっては負担になることも事実です。

◎学校関連リンク◎

◎人気コンテンツ◎