さぴあニュースバンク

世界的に見ると、2024年は選挙の年だったといえます。主なところでは、3月にロシアで大統領選挙、10月に日本で衆議院議員総選挙、11月にアメリカで大統領選挙が行われ、そのたびに結果が注目されました。また、ロシアとウクライナ、イスラエルと周辺の勢力との戦火により、大きな被害が出ています。一方で、7月から9月にかけてはフランスの首都パリで夏季オリンピック・パラリンピックが開催されました。

こうした重要な出来事はこれからの日本と世界を担う小学生なら知っておいてもらいたいものです。しかも、その本質は何なのか、自分の頭できちんと考えておくことが大切です。中学入試の社会科や理科で時事的な問題が多く出されるのはそうした姿勢を持っているかどうかを確認するためです。ここでは今年の入試に取り上げられそうな2024年の主なニュースをわかりやすくまとめました。6年生は時事問題の最終チェックに、5年生以下の皆さんはこの1年間のニュースを知っておくために、ぜひご活用ください。

※西暦のない日付はすべて2024年です。

![]() 社会

社会

1NEWS CHECK 少子高齢化をめぐる問題

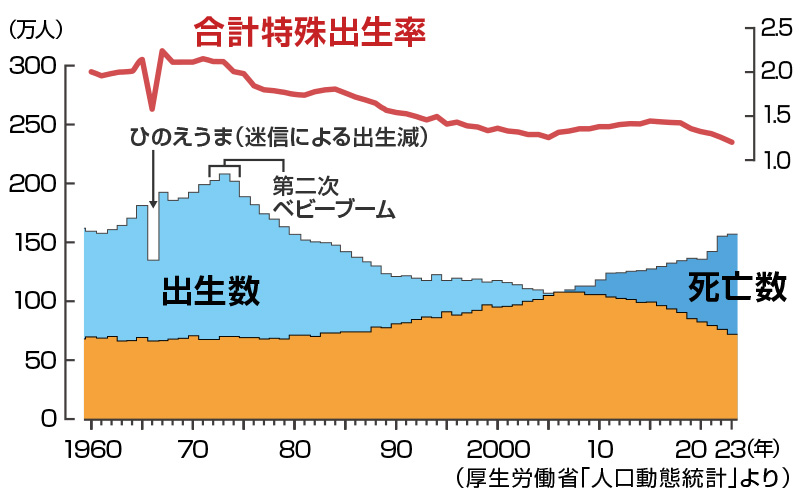

過去最低の合計特殊出生率1.20

●出生数、死亡数、合計特殊出生率の推移

厚生労働省の発表によると、2023年に国内で生まれた日本人の子どもの数(出生数)は約72万7300人で、初めて80万人を割った前年の約77万800人をさらに下回ったことがわかりました。統計がある1899年以降では最少です。一方、2023年の1年間に国内で死亡した日本人は約157万6000人で、戦後最多でした。このため、出生数と死亡数との差である「自然増減数」は約84万8700人のマイナスで、過去最大の減少となりました。人口の自然減はこれで17年連続です。

また、2023年の合計特殊出生率(1人の女性が一生涯に産むと見込まれる子どもの数)は1.20で、2005年と並んで過去最低の1.26だった前年を0.06ポイント下回りました。この合計特殊出生率は、人口を維持するには最低でも2.07程度は必要とされています。しかし、日本では1975年以降、2.00を超えたことはありません。

出生数と合計特殊出生率が前年を下回ったのはともに8年連続です。このことについて、厚生労働省では「経済的な不安定さ、仕事と子育ての両立の難しさ、個々人の結婚、出産、子育ての希望の実現をはばむ、さまざまな要因が絡み合っている」とみています。

●出生数、死亡数、合計特殊出生率の推移

2024年の出生数は70万人割れも

日本の場合、出生数の減少に直結するのは結婚する夫婦の数(婚姻数)の減少です。婚姻数は、第二次ベビーブームの時期の1970年代前半には年間100万組を超えていたのですが、2023年は戦後初めて50万組を割り、約47万4700組まで減りました。このため、2024年の出生数が2023年をさらに下回ることは確実です。

実際、それは現実になりそうです。厚生労働省が11月5日に発表した人口動態統計(概数)によると、2024年上半期(1〜6月)の日本人の出生数は32万9998人で、前年同期に比べ、6.3%減ったことがわかりました。下半期も同じペースだと、年間では70万人を割り込むことになります。

「団塊の世代」が後期高齢者に

このように、出生数の減少に歯止めがかからない状態のため、近い将来、現役世代(15〜64歳)の労働力不足が一層深刻になるでしょう。現役世代が働いて税金や保険料を負担し、高齢者を支えることが前提になっている、年金や医療をはじめとしたさまざまな制度の維持も困難になります。次の世代を担う人が極端に少なくなることは国の存続にもかかわる大問題です。

少子化と同時に、高齢化も急速に進行しています。1947〜49年の第一次ベビーブームの時期に生まれた「団塊の世代」は、2025年には全員が75歳以上の「後期高齢者」になります。これにより、労働力の不足に拍車がかかると考えられています。同時に、介護が必要になる人が急増し、社会保障費がさらに増大する見込みです。これらは総称して「2025年問題」といわれます。

補足しておくと

総務省が発表する推計人口によると、2023年10月1日現在の後期高齢者は2007万8000人でした。ついに2000万人を突破したのです。その後も少しずつ増えており、2024年12月1日現在(概算値)には2089万人となっています。総人口に対する割合は16.9%で、ほぼ6人に1人です。また、65歳以上の高齢者は29.3%、15〜64歳の現役世代は59.6%と、高齢者1人に対して現役世代は2人という割合になっています。このため、65歳以上の人にもできるだけ働いて税金などを負担してもらおうという提言がなされています。

実際、働く高齢者は増えています。総務省の「労働力調査」によると、2023年は65歳以上の高齢者のうち25.2%が働いていたことがわかりました。それでも「高齢者の高齢化」が進んでいくと、労働力不足はますます深刻になりそうです。

2NEWS CHECK 外国人労働者の受け入れが急増

7年で倍増し、200万人を突破

厚生労働省が1月に発表した「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」によると、日本で働く外国人労働者数は204万8675人だったことがわかりました。前年より20万人以上の増加です。100万人の大台を初めて超えたのは2016年だったので、わずか7年で倍増したことになります。

約205万人を国籍別に見ると、最も多いのはベトナム出身者で、約4分の1の51万8364人に上っています。2位が中国出身者(39万7918人)で、3位がフィリピン出身者(22万6846人)です。

日本に在留する資格としては、永住者や日本人の配偶者等が最も多く、大学教授や報道関係者などのほか、後述する「特定技能」も含む専門的・技術的分野がそれに続きます。どちらも60万人前後です。「外国人技能実習制度」に基づく技能実習生は約41万人で、約5分の1を占めます。この制度は本来、農林水産業や工業などの分野で働きながら技術を身につけ、帰国後にそれを自国の発展に役立ててもらうためのものだとされていました。しかし、実態は農家や工場などの人手不足を解消する手段となっていたため、2019年からは「特定技能」を持つ外国人を正式に労働者として受け入れています。

技能実習生が在留資格を「特定技能」に切り替えるケースも目立ちます。そうすることで、同じ分野であれば、条件つきですが、職場を移ることもできるようになるからです。

補足しておくと

外国人技能実習制度と深い関係があるのは「出入国管理及び難民認定法(入管難民法)」です。6月にはこの法律が改正され、外国人技能実習制度を廃止して、新たに「育成就労」制度を創設することが決まりました。外国人を3年間で「特定技能」の水準を持った人材に育てるのが目的です。

入管難民法ではその名のとおり、難民についても定めています。従来、日本政府に難民として認めてほしいと申請中の外国人は、その結果が出るまでは母国に強制送還しないというルールがありました。しかし、6月には前年に改正された入管難民法が施行されました。これにより、申請を何度も繰り返す外国人については、3回目以降は「相当の理由」を示さない限り、申請中でも強制送還ができるようになりました。

難民とは人種・民族・宗教・言語、政治的な意見の違いなどで、母国では迫害される恐れがあるため、国外に逃れた人のこと。日本はほかの先進国に比べると、受け入れている難民の数が極端に少ないと、海外から批判されている状態です。それでも2023年はアフガニスタン、ミャンマーなどの出身者約300人を受け入れました。

3NEWS CHECK 「物流2024年問題」が発生

運転手の時間外労働の上限規制が始まる

運転手・建設業・医師についての時間外労働の上限規制が4月1日から始まりました。これは2019年4月1日から順次施行された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」によるものです。

働き方改革とは、働く人が仕事だけではなく、私生活も充実させられるようにする「ワークライフバランス」を実現しようというもの。法律では、時間外労働は原則として月45時間、年360時間までとされましたが、特別な事情があれば、年720時間まで認められることもあります。ただし、運転手・建設業・医師は人手不足が特に深刻なため、厳しくなった規制をすぐに守ることは難しいと考えられ、上限規制の適用を5年間猶予されていたのです。

その猶予期間が切れた4月、トラックなどの運転手の時間外労働の上限は、特別な事情がある場合でも年960時間までとされました。これにより、運送会社が法律を守って従来どおりの業務をするには、より多くの運転手を雇わなければならなくなりました。人手不足でそれが難しければ、取り扱う荷物の量を減らさざるを得ません。そのため、配送の遅れなどが懸念されていました。これが「物流2024年問題」です。

そうした事態を避けるために、さまざまな工夫がなされています。その一つが、「人」を乗せる鉄道やバスに「物」も載せる「貨客混載」です。また、A地点からB地点まで荷物を運ぶトラックと、B地点からA地点まで荷物を運ぶトラックがある場合、その中間地点で荷物を積み替え、トラック自体はそれぞれ出発地点に戻る「中継輸送」も行われるようになりました。さらに、鉄道や船による輸送に切り替える「モーダルシフト」も推奨されています。

宅配便については、配達時に住人が留守だったことによる再配達の増加が、運転手の労働時間が長くなる要因の一つになっていました。そこで、留守の場合は荷物を家の玄関先などに置く「置き配」も一般的になってきています。

解禁された「ライドシェア」

「人」を乗せるバスやタクシーの運転手も、時間外労働の上限は同じです。運転手が確保できないバス会社では、減便や路線廃止などに踏み切るところが続出しており、通学や買い物などに支障を来す利用者も現れています。

そこで、全国の主要都市では4月以降、「ライドシェア」が条件つきで解禁されました。これは自家用車を使ってタクシーのように有料で人を運ぶサービスのことで、タクシー会社が運転手を雇い、運行も管理します。本来、自家用車に有料で人を乗せることは法律で禁止されているのですが、都市部でのタクシー不足が深刻化しているため、その対策として、特にタクシーが不足する曜日や時間に限って解禁されたのです。今後は鉄道やバスの利用が難しい過疎地域にもライドシェアが導入される見込みです。

補足しておくと

運転手以外の時間外労働の上限も押さえておきましょう。

建設業では災害からの復旧・復興事業に当たる場合を除き、上限はほかの業界と同様、原則として月45時間、年360時間とされました。

医師には特例もあります。原則は年960時間なのですが、人の命にかかわる仕事であるだけに、地域医療が担えなくなるなど、やむを得ない事情がある場合に限り、年1860時間を上限とすることになりました。

4NEWS CHECK AIをめぐる問題

「生成AI」とは

「ChatGPT」を使ったことのある人もいるのではないでしょうか。これは「対話型生成AI」といわれるもので、聞きたいことを普通の文で入力すれば、それにふさわしい答えを自然な文で返してくれるというものです。

AIとは「アーティフィシャル・インテリジェンス」の略で、「人工知能」という意味です。大量のデータを集め、それを基に未知の問題を解決するようなコンピュータープログラムを指します。近年ではコンピューターの処理能力が向上するとともに、インターネット上に膨大な情報が蓄積されるようになっています。AIは人間が一つ一つ教え込まなくても、そうした情報をみずから学習してどんどん賢くなっていきます。一定のルールに基づいて行われるゲームや画像による病気の診断などはAIの得意分野です。人手不足に悩む農林水産業でもAIの利用が進んでいます。

ただし、AIは人間と同じように思考をめぐらせているわけではありません。インターネット上の膨大な情報を検索して、最も自然な文を作っているだけです。そのため、出力された文の内容が正しいかどうかは必ずしも保証されません。最後は人間によるチェックが不可欠です。それを怠ると、誤った情報を拡散させてしまうことになります。また、「安易に個人情報などを入力すれば外部に流出する恐れがある」「インターネット上の情報をまねて文章や画像を生成すると著作権侵害の恐れがある」といった懸念も出てきました。

ルール作りが急務

このように、AIの利用を無制限に拡大すれば、倫理的な問題も起こってきます。そのため、2023年に広島で行われた主要7か国首脳会議(G7サミット)では、AIを利用するうえでのルール作りが議題に上りました。このことは2024年にイタリアのプーリア州で開かれたG7サミットでも引き続き話し合われ、カトリック教会のトップであるローマ教皇フランシスコも討議に加わりました。

また、5月には世界で初めてAIを包括的に規制するEUの「AI規制法」が、加盟国の閣僚らで構成されるEU理事会で承認され、8月に施行されました。その目的は民主主義や人権、法の支配を守りながら、信頼できるAIを普及させることです。これにより、人種・宗教などに基づいて人々を分類することや、監視カメラなどの映像から顔画像を収集することなど、人権侵害につながる恐れのあるAIの使い方が禁止されました。

最も懸念されているのが、AIの軍事目的での利用です。国連総会は「自律型致死兵器システム(LAWS)」への対応が急務だとする決議を2023年12月に採択しました。これは人間の関与なしにAIが敵だと判断した目標を自動的に攻撃する兵器で、ウクライナやパレスチナ自治区ガザ地区ではすでに使われているという見方もあります。また、敵対する国に対して、AIで生成した大量の偽情報を流し、世論を混乱させるという使い方もあり得ます。これも一種の兵器とみることもできます。

補足しておくと

その気になれば、小学生でも大人顔負けのことができてしまうのが、AIのすごさであり、恐ろしいところでもあります。教育に与える影響は非常に大きいといえます。このため、文部科学省では2023年7月、小中高生向けにガイドラインを示しました。それによると、AIが生成した作品を自分のものとしてコンクールなどに応募するのは、当然のことながら不適切だとされています。一方、適切な使い方としては英会話の練習相手にすることなどが挙げられました。

◎学校関連リンク◎

◎人気コンテンツ◎