さぴあニュースバンク

世界的に見ると、2024年は選挙の年だったといえます。主なところでは、3月にロシアで大統領選挙、10月に日本で衆議院議員総選挙、11月にアメリカで大統領選挙が行われ、そのたびに結果が注目されました。また、ロシアとウクライナ、イスラエルと周辺の勢力との戦火により、大きな被害が出ています。一方で、7月から9月にかけてはフランスの首都パリで夏季オリンピック・パラリンピックが開催されました。

こうした重要な出来事はこれからの日本と世界を担う小学生なら知っておいてもらいたいものです。しかも、その本質は何なのか、自分の頭できちんと考えておくことが大切です。中学入試の社会科や理科で時事的な問題が多く出されるのはそうした姿勢を持っているかどうかを確認するためです。ここでは今年の入試に取り上げられそうな2024年の主なニュースをわかりやすくまとめました。6年生は時事問題の最終チェックに、5年生以下の皆さんはこの1年間のニュースを知っておくために、ぜひご活用ください。

※西暦のない日付はすべて2024年です。

![]() 観光・交通

観光・交通

1NEWS CHECK 外国人観光客をめぐって

5年ぶりに3000万人超え

先述したように、日本の少子高齢化と人口減少の波はとどまるところを知りません。このままでは日本経済は縮小の一途をたどります。それでも消費を減らさないためには外国人観光客を増やすのも一つの方法といえます。そこで、2010年代には国を挙げて外国人観光客の誘致に取り組んできました。この結果、2019年の訪日外国人旅行者数は約3188万人、その日本で消費したお金(インバウンド消費)は約4.8兆円と、いずれも当時の過去最高を記録しました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、国境を越えた人の移動が厳しく制限され、2020年4月以降は日本を訪れる外国人観光客が激減。航空、鉄道、バス、タクシーなどの交通機関はもちろん、ホテルや旅館などの宿泊施設、デパートや飲食店なども大打撃を受けました。

それでも2022年から条件つきで外国人観光客の受け入れが再開され、2023年に入って本格化。これにより、2023年の訪日外国人旅行者数は約2507万人まで回復し、インバウンド消費は約5.3兆円と、2019年を上回りました。2024年はさらに加速し、1月から11月までの訪日外国人旅行者数は約3338万人となりました。2019年の約3188万人を超え、過去最高を更新しました。一方、1月から9月までのインバウンド消費は約5.9兆円に達し、すでに2023年を上回っています。

「オーバーツーリズム」の弊害も

訪日外国人旅行者数の急増は、一方で「オーバーツーリズム」という問題を引き起こしています。京都など特に観光客の多い地域では、電車・バスの混雑や交通渋滞が激しくなり、住民の生活に支障が出ています。また、物を食べながら歩く、民家の敷地に許可なく入る、ごみを所構わず捨てる、落書きをするといった行動により、住民に迷惑をかけている観光客がいることも事実です。これらは「観光公害」といわれることもあります。

政治・経済で触れましたが、現在の日本は円安傾向にあります。これは外国人にとっては日本の物価が安く感じられることを意味します。そのため、日本人にとっては高い価格でも、外国人は買ってくれるため、さまざまな物やサービスの価格が下がりにくくなっています。たとえば、ホテルの宿泊料が高騰し、日本人から国内旅行がしにくくなったという声も聞かれるようになりました。また、外国人に人気のある一部の観光施設では、外国人の入場料を日本人より高くすることも検討されています。外国人を日本語以外の言語を使ってもてなすにはコストもかかるため、ホテルなどの宿泊料に上乗せして「宿泊税」を新たに徴収しようとしている地方公共団体も相次いでいます。

補足しておくと

観光庁では2030年の目標として、訪日外国人旅行者数6000万人、インバウンド消費15兆円を掲げています。日本経済を活性化してくれるありがたい存在ではありますが、住民が観光公害に悩まされるようでは本末転倒といえます。オーバーツーリズムの弊害を緩和するには、現在は東京、京都、大阪、富士山、鎌倉などに偏っている訪問先を全国に分散させることも一つの方法です。それにはさらなる情報発信が必要になるでしょう。

2NEWS CHECK 北陸新幹線とリニア中央新幹線

北陸新幹線が敦賀まで延伸

●北陸新幹線のルート

これまで石川県の金沢止まりだった北陸新幹線が、3月16日に福井県の敦賀まで約125㎞延伸されました。北陸新幹線は高崎(群馬県)で上越新幹線と分かれますが、長野まで開業したのは1998年2月の長野冬季オリンピックに先立つ1997年10月のことです。2014年3月には金沢まで延伸されました。そして、今回の延伸により、東京-福井間の所要時間は最速2時間51分になりました。延伸前の福井までの最も速いルートは、東海道新幹線の米原(滋賀県)経由で3時間24分かかっていたので、33分短縮されたことになります。ただし、敦賀までは現在も米原経由のほうが早く着きます。

これにより、JR西日本の北陸本線のうち、金沢-敦賀間はJRから切り離され、沿線の地方公共団体が出資する第三セクターの会社に移管されました。それに伴い、これまで大阪と名古屋から福井を経て金沢まで走っていた在来線の特急列車は敦賀止まりになりました。大阪や名古屋から福井や金沢に行くには敦賀での乗り換えが必要になったのです。関西・中京地区との結びつきが強い福井県・石川県にとって、これは大きなデメリットです。

そうなると、気になるのは新大阪への延伸でしょう。敦賀以西は小浜(福井県)を経て、滋賀県を通らずに京都府を縦断して、京都市を経て新大阪に向かうことが決まっています。しかし、工事はまだ始まっていませんし、開業時期も未定です。しかも、このルートだと京都府内に長いトンネルを掘ることになるため、5兆円以上の工事費がかかるとみられ、次項のリニア中央新幹線と同様の水の問題が発生する恐れもあります。

敦賀延伸後は、東海道新幹線の運休時に北陸新幹線を利用して首都圏と関西を行き来する人も出てきただけに、早期延伸が求められていますが、開業までには長い年月がかかりそうです。

難航するリニア中央新幹線

従来の方式とは違う新幹線として、リニア中央新幹線が注目されています。東京の品川と新大阪とを新たなルートで結ぶ高速鉄道ですが、工事には莫大な費用と長い年月がかかるため、まずは2027年に品川から名古屋まで開業することを目標にしてきました。ほぼ直線に近いルートで、山梨県から南アルプス(赤石山脈)をトンネルで抜けて長野県に入りますが、その途中で静岡県をかすめています。そこは大井川の源流に当たる地域だけに、静岡県の川勝平太知事(在職2009〜24年)は、トンネルを掘ると大井川の水資源が減る恐れがあるとして静岡工区の着工を認めませんでした。JR東海は3月29日、名古屋までの開業は2034年以降にずれ込む見通しとなったと発表しました。

その直後に川勝知事は任期途中で辞職。5月26日に知事選挙を行った結果、静岡工区の工事を推進すると明言していた鈴木康友氏が当選しました。今後、JR東海や国との議論が活発化するものとみられています。

ただ、工事中の沿線ではトラブルが続出しています。5月にはトンネル掘削工事が地下で進んでいる岐阜県瑞浪市大湫町の井戸やため池などで、水位の低下が相次いでいることがわかりました。また、10月には東京都町田市の住宅の庭で、水と気泡が湧き出ました。こうしたことが報告されるたびにその工区の工事を中断し、原因を調査しなければならなくなっています。

補足しておくと

現在、北海道新幹線の新函館北斗-札幌間でも工事が行われていますが、こちらも工事が遅れています。その建設に当たっている鉄道建設・運輸施設整備支援機構は5月8日、当初予定していた2030年度末(2031年3月末)の札幌延伸が困難になったと発表しました。掘り進めていた羊蹄トンネルの現場で、巨大な岩の塊にぶつかって工事が一時ストップしていたことなどが原因です。その岩の塊は11月までに撤去されましたが、直後に新たな岩の塊にぶつかりました。開業は大幅に遅れる可能性があります。

3NEWS CHECK 「佐渡島の金山」が世界遺産に

典型的な産業遺産

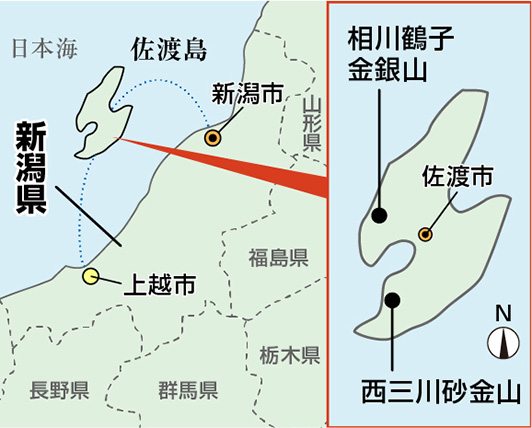

●佐渡島(さど)の金山

インドの首都ニューデリーで開かれていた世界遺産委員会は7月27日、日本が推薦していた「佐渡島(さど)の金山」(新潟県佐渡市)を文化遺産に登録することを決定しました。これで日本の世界遺産は26件(文化遺産21件、自然遺産5件)になりました。

世界遺産とは国連教育科学文化機関(ユネスコ)の「世界遺産条約」に基づき、「顕著な普遍的価値」があるとして登録・保護されている文化遺産(歴史的な建造物や遺跡など)や自然遺産(貴重な自然や生態系が残されている場所など)のこと。両者の特徴を持つ「複合遺産」は、日本にはまだありません。

また、文化遺産のうち、鉱工業などの発展の歴史がわかるものを特に「産業遺産」といいます。「佐渡島の金山」は典型的な産業遺産で、日本にはほかに「石見銀山遺跡」(島根県)、「富岡製糸場と絹産業遺産群」(群馬県)などがあります。

「佐渡島の金山」の構成資産は「相川鶴子金銀山」と「西三川砂金山」です。古くから金の出る島として知られてはいたものの、採掘が本格化したのは戦国時代以降で、全盛期の17世紀前半(江戸時代初め)には年間400kg、世界の約1割もの金を産出していました。このため、佐渡は大名の領地ではなく、幕府が直接支配する、いわゆる天領とされ、奉行所が置かれていました。産出する金は幕府の重要な収入源になっていたのです。

江戸時代中期以降は産出量の減少に伴い、坑道をより長く、深く掘り進めていきました。その長さは約400㎞、最も深い部分は海面下500m以下でした。このため、坑道にたまった地下水を外部に排出するのに多くの人手が必要になり、江戸の無宿人(犯罪人や親から縁を切られた人など)らが送り込まれて、過酷な労働を強いられました。19世紀になると、世界のほかの国では鉱山にも機械が導入されましたが、佐渡では江戸時代末まで手作業による採掘が続けられていました。

明治時代以降の歴史も展示へ

世界文化遺産に推薦された遺産は、ユネスコの諮問機関である国際記念物遺跡会議(イコモス)が現地調査を行います。その結果に基づき、イコモスは世界遺産委員会に「登録」「情報照会」「登録延期」「不登録」のいずれかを勧告することになっています。「佐渡島の金山」には6月初め、「登録」ではなく、追加情報を求める「情報照会」という勧告を出しました。そして、明治時代以降も含む、採掘が行われていた全期間の歴史を展示・説明するよう求めました。

これは韓国政府が、「現地の展示を見ても、太平洋戦争中は朝鮮半島出身者も働いていたことがわからない」と、不満を表明していたためと思われます。日本側はあくまでも江戸時代の産業遺産と考えていたので、明治時代以降のことに関する説明は手薄だったのです。日本政府はこれについて改善することを約束し、韓国政府もある程度納得したため、7月下旬の世界遺産委員会では無事に「登録」されました。

補足しておくと

佐渡島の面積は約855㎢で、北海道・本州・四国・九州の四大島と北方領土を除く日本の島のなかでは、沖縄本島に次ぐ広さです。金山以外によく知られているのは、日本産の野生のトキが最後まで生き残っていたこと。1981年に最後の5羽が保護のために捕獲され、野生のトキはいなくなりました。繁殖にも失敗し、2003年には最後の1羽が死んで日本産のトキは絶滅しました。現在、佐渡トキ保護センターでは中国から贈られたトキの子孫が飼育されており、島内では野生への放鳥も行われています。

◎学校関連リンク◎

◎人気コンテンツ◎