さっぴーの社会科見学へ行こう!

2大谷石地下採掘場跡 |

||

|

|

||

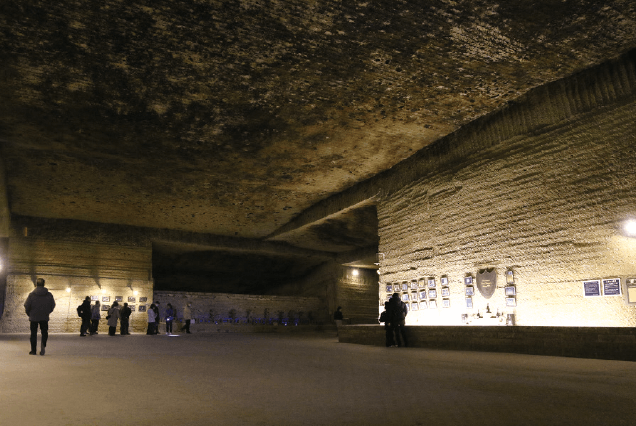

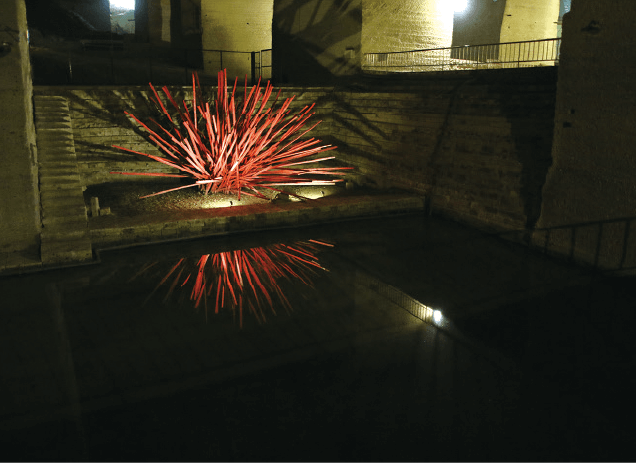

| 「さて、いよいよ地下の採掘場跡へ出発だ! 狭い階段を下りていくと…。うわあ、ライトアップされた空間に出た! すごいな、外国の神殿に迷い込んだみたいだ」 |

|

|

| 「ここで石を掘っていたのは、1919年から1986年までの約70年間。坑内の規模は140m×150mっていうから、野球場がすっぽり入るサイズなのね」 | ||

| 「深さは平均で地下30m。最も深い場所は60mもあるのか。寒いけど、これは深さのせいなんだ。坑内は冬だと2℃。真夏でも13℃だって。だから、戦後しばらくはお米の貯蔵庫としても使われたんだね」 | ||

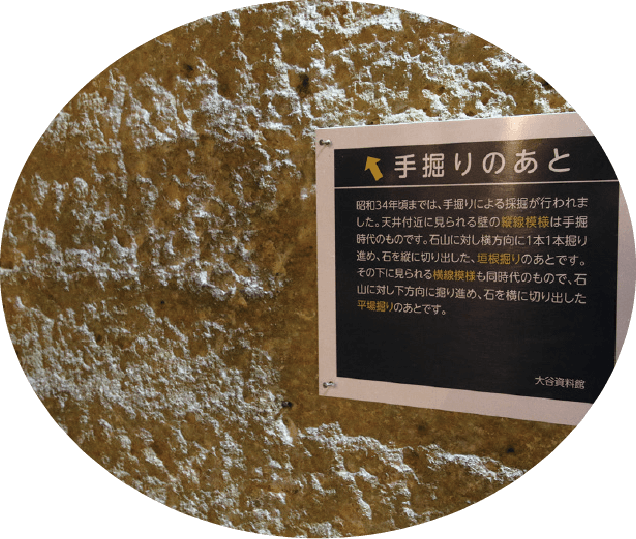

| 「見て、見て。岩肌には無数の掘り跡が残っているよ。手掘りのころは水平に、機械化後は垂直に掘り進めたんだ。掘り跡の向きを見れば、作業した時代がわかるってことね」 | ||

▲天井に空いた四角い穴は、自分が坑内のどこにいるのかを把握するための目印。

▲掘り跡が横に水平に走っている岩肌は、手掘り時代に作業したところ。

▲坑内には、水深30mにもなる水たまりが。地上から雨が流れ込んでできたものだよ。

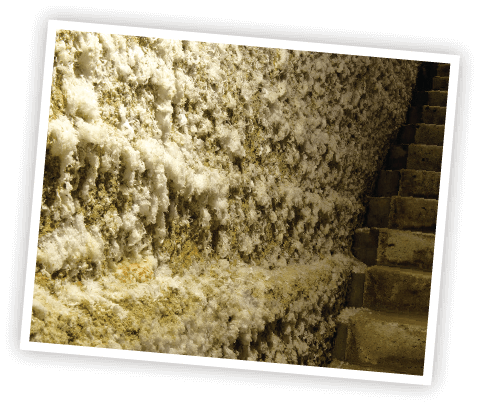

冬場は壁に

冬場は壁に

「石の華」が咲く!?

大谷石は、ゼオライトという物質を含んでいる。秋から春にかけての湿度の低い時期には、このゼオライトの結晶が大谷石の表面に白く噴き出てくる。こうした期間限定の現象を、大谷資料館では「石の華」と呼んでいるんだよ。

大谷石は、ゼオライトという物質を含んでいる。秋から春にかけての湿度の低い時期には、このゼオライトの結晶が大谷石の表面に白く噴き出てくる。こうした期間限定の現象を、大谷資料館では「石の華」と呼んでいるんだよ。

◎学校関連リンク◎

◎人気コンテンツ◎