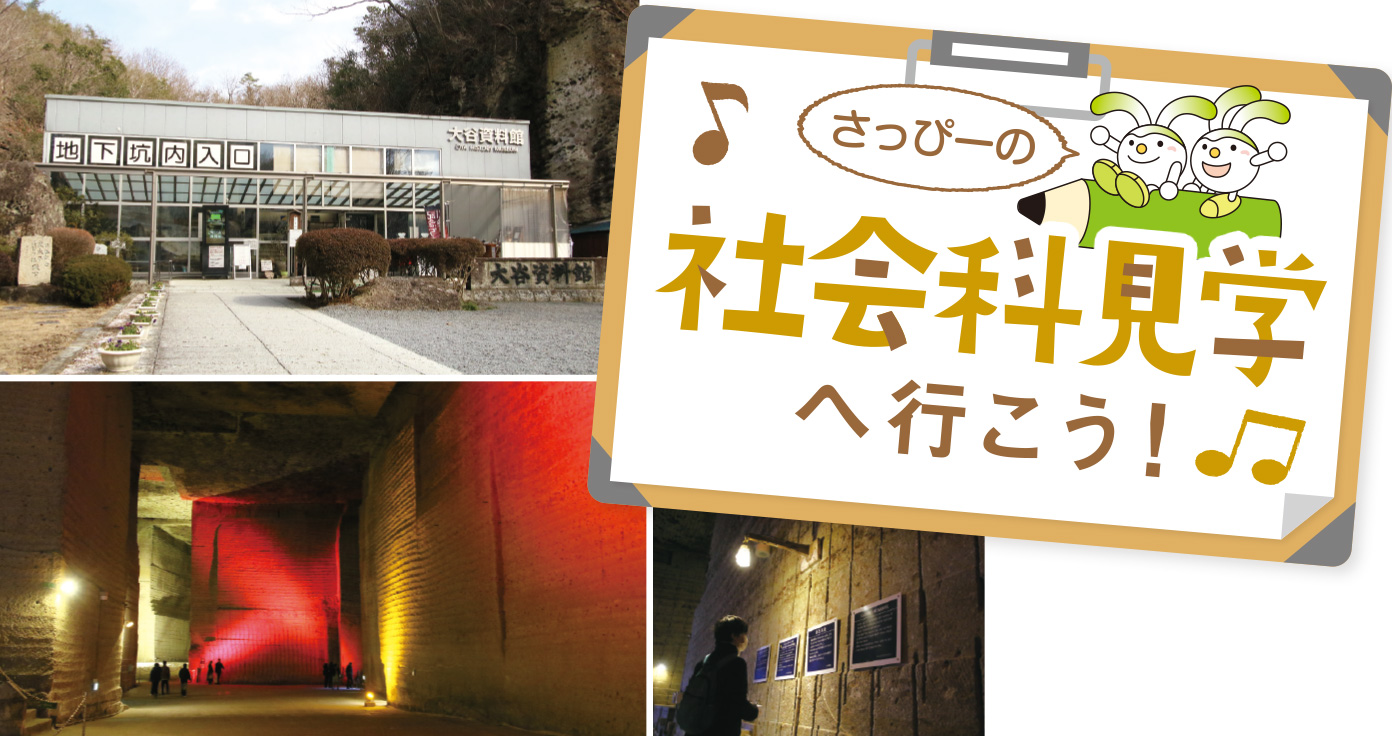

さっぴーの社会科見学へ行こう!

1資料展示室 |

||

|

|

||

| 「わーい、石の里・大谷町に着いたよ。見て、資料館の周辺は岩肌がむき出し! あちこちに石がくり抜かれたような部分があるけど、これは実際に大谷石を掘り出した跡なんだって」 | ||

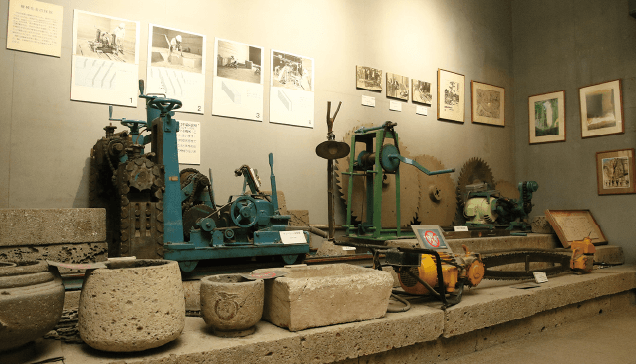

| 「よし、それじゃ資料展示室からチェックしてみよう。ほほう、内部は昔の道具類でいっぱいだ。ツルハシ、チェーンソー、カンテラ(手提げ用の石油ランプ)。このはんてんみたいな服は職人さんの作業着か。作業現場の風景が想像できるなあ」 | ||

| 「これは明治時代のトロッコなの? 切り出した石をこれに積み込んで、軌道上を人の力で押しながら進んだのね。石は重いから、扱うのもひと苦労だね」 | ||

| 「ほかにも大谷石の特徴をまとめた解説文や、利用に関する年表など、いろいろな資料が置いてあるよ。ここをひと巡りすれば、大谷石の基礎知識が確認できるね」 | ||

手掘り時代の採掘

大谷石の本格的な採掘が始まったのは、江戸時代中期のこと。以来、昭和の半ばの1960年ごろまでは、職人がツルハシなどを使って、手で掘り出していたんだ。厚さ18cm、幅30cm、長さ90cmを1個として掘り出していて、1個掘り出すのに4000回もツルハシを振るう必要があったそうだよ。

大谷石運搬・運送の移り変わり

手掘り時代は石を運ぶのも人力中心。職人が1個80kg以上もある石を背負って、採掘場から地上まで運び出して、馬や船を使って目的地まで運んだんだ。機械化後は石をモーターウィンチで巻き上げて、地上に送り出すようになったよ。

機械化後の採掘

石を人の手ですべて掘るのは重労働だよね。そこで、人力から機械での採掘に切り替えるために、現場の石材協同組合が1952年に機械化研究会を設立。試行錯誤を繰り返し、1960年ごろまでに全採掘場の機械化を果たしたんだ。ここにあるのはその当時のチェーンソーなどで、これらのおかげで、機械化後は採掘量が倍近くに増えたんだって。

◎学校関連リンク◎

◎人気コンテンツ◎