さぴあニュースバンク

3月の主な出来事 ちょっと詳しく知っておこう

-

3月

国際国際司法裁判所(ICJ)の所長に、ICJ裁判官の岩沢雄司氏が選ばれた。

-

9日

もっと詳しく災害2月26日に岩手県大船渡市で発生した山火事について、市はこの日の午後5時、火の勢いがなくなり、燃え広がる恐れがなくなったとして「鎮圧」を宣言した。また、23日には愛媛県今治市と岡山県岡山市でも、25日には宮崎県宮崎市でも山火事が発生した。

1参照 -

10月

社会山陽新幹線が新大阪―博多間の全線開業から50年を迎えた。

-

11火

災害避難後の災害関連死を含め、死者・行方不明者が2万2000人以上に上った東日本大震災からこの日で14年。

-

16日

科学宇宙航空研究開発機構(JAXA)の大西卓哉宇宙飛行士ら4人を乗せた宇宙船クルードラゴンが、日本時間のこの日午後、国際宇宙ステーション(ISS)に到着した。2016年に続いて2回目の宇宙飛行となる大西飛行士は、ISSに約半年間滞在し、実験などを行う。滞在期間の後半では船長を務める。

-

18火

社会不作になったときなどに備えて政府が蓄えていた備蓄米の放出が本格的に始まった。主食である米が大きく値上がりしたため、それを少しでも下げようとするのが狙い。

-

22土

もっと詳しく社会ラジオの放送が日本で始まってこの日で100年。

2参照 -

28金

災害ミャンマー中部でマグニチュード7.7の大地震が発生。

ちょっと詳しく1

ICJは国家間の争いの解決をめざす、国連の主な機関の一つです。日本人がICJの所長を務めるのは小和田恆氏以来、2人目。国際的な裁判所には、戦争犯罪など人道に対する犯罪にかかわった個人を裁く国際刑事裁判所(ICC)もあり、その所長は2024年3月から赤根智子氏が務めています。本部はどちらもオランダのハーグにあります。

ちょっと詳しく2

山陽新幹線は1972年3月15日に新大阪―岡山間が先行開業し、1975年3月10日に博多まで延伸して全線開業しました。1997年には国内で初めて時速300㎞の営業運転(旅客を乗せて運転すること)を成功させました。全線開業時に最速6時間56分だった東京―博多間は、現在では最速4時間45分と2時間以上も速くなっています。

ちょっと詳しく3

2011年3月11日、東北地方の三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の大地震が発生し、広い地域が巨大津波に襲われました。東京電力福島第一原子力発電所ではその津波の影響で重大な事故が起こり、大量の放射性物質が外に漏れました。放射性物質から出る放射線をたくさん浴びると死亡することもあるため、福島県には住民が避難先から今も戻れない区域があります。

もっと

詳しく1

山火事が多発し、各地で大きな被害

状況は?

状況は?

| 地名 | 状況 | その他 |

|---|---|---|

| 岩手県大船渡市 | 2月26日発生 4月7日鎮火 | 住宅が被害を受け、避難所や親戚の家などで避難生活を送っている人も |

| 愛媛県今治市 | 3月23日発生 3月31日鎮圧 | 強風などによって飛んだ火の粉(飛び火)により、被害が拡大 |

| 岡山県岡山市 | 3月23日発生 3月28日鎮圧 | 約565haを焼失 |

| 宮崎県宮崎市 | 3月25日発生 3月27日鎮火 | 約50haを焼失 |

なぜ起こり、なぜ被害が大きくなった?

なぜ起こり、なぜ被害が大きくなった?

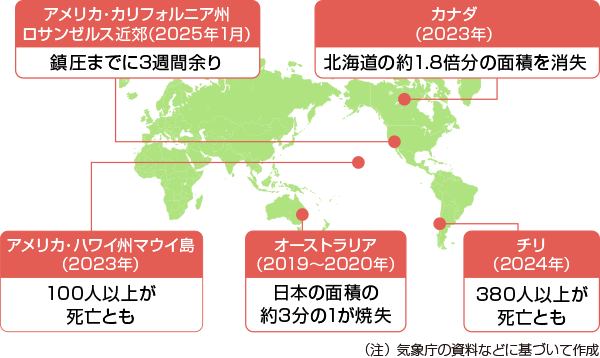

●世界で相次ぐ大規模な山火事

地球温暖化が世界的に大規模な山火事を引き起こす原因になっているともいわれています。

- 主な原因はたき火や野焼きなど。

- 太平洋側や瀬戸内地方では、2〜3月は雨が少なく、空気が乾燥しているため、山の草や木の枝・葉が燃えやすくなっています。季節的に強風も吹きやすく、木々にいったん火がつくと、すぐに燃え広がる傾向にあります。さらに、山道も整備されていないことが多く、消火活動が難しくなっています。

- 木を取り扱う林業が衰退したり、山間部の人口が減ったりして手入れが行き届かず、山が荒れたことも被害が拡大した背景にあるという見方も。

●世界で相次ぐ大規模な山火事

地球温暖化が世界的に大規模な山火事を引き起こす原因になっているともいわれています。

調べてみよう!

調べてみよう!

関東地方には平野が広がっていますが、日本の国土は全体としては山がちで、その多くが森林に覆われています。日本の森林や林業の現状などを調べてみましょう。

もっと

詳しく2

放送が日本で始まって今年で100年

放送の歴史は?

放送の歴史は?

- 世界初の放送局(ラジオ)はアメリカで1920年10月に誕生。

- 日本で放送の重要性が高まる出来事となったのが、1923年9月1日に発生した関東大震災。さまざまなデマが流れ、正確な情報を早く伝えることが求められました。

- 1925年3月22日、東京放送局が日本で初めてラジオ放送を始めました。この放送局はいまのNHK(日本放送協会)の前身です。

- 1953年2月1日、NHK東京テレビジョンが開局。日本でテレビ放送が始まりました。

- 1959年4月に放送された皇太子殿下(現在の上皇陛下)の結婚パレードの様子は全国で1500万人もの人が視聴したとされ、本格的なテレビ時代が始まりました。

●カラーテレビ以降の放送ミニ年表

| 1960年9月10日 | カラーテレビの本放送開始 |

| 1963年11月23日 | 初の日米衛星中継 |

| 1989年6月1日 | NHKが衛星本放送を開始 |

| 2003年12月1日 | 地上デジタル放送が関東・中京・近畿で開始 |

| 2011年7月24日 | 地上アナログ放送を終了 |

放送の今後は?

放送の今後は?

- 2020年4月1日、NHKでインターネットによる放送との常時同時配信が始まりました。インターネットの動画サイトやSNSを利用する人が増えた結果、ラジオ離れ、テレビ離れということもいわれています。

話し合ってみよう!

話し合ってみよう!

地震や豪雨などの際の避難所ではまだまだラジオが活用されています。いまならインターネットを通じてスマートフォンやタブレットなどで聞くこともできます。テレビやインターネットと比べたときのラジオの長所・短所を家族で話し合ってみましょう。

◎学校関連リンク◎

◎人気コンテンツ◎