おしえてピグマはかせ

「ピグマキッズくらぶ」のテキストでおなじみのピグマはかせが、皆さんがふだん疑問に思っていることにお答えします。今回は漢字のお話です。「紅葉」と書いて「もみじ」と読みます。これは、「紅」と「葉」、二つの漢字の音読みと訓読みを知っていても読めない独特の読み方です。なぜこんな読み方をするのでしょうか。

紅葉はなぜ「もみじ」って読むの?

ふりがなは「もみ・じ」?「も・みじ」?

| 紅葉(こうよう)のシーズンね。 |

|

|

| 来週、家族で奥多摩に紅葉(もみじ)狩りに行くんだ。 | ||

| でも不思議ね。さやかちゃんが言う「紅葉のシーズン」の「こうよう」も、げんちゃんが言う「紅葉狩り」の「もみじ」も、漢字で書くと、同じ「紅葉」だよね。 | ||

| 意味はちょっと違うよ。「もみじ」は「紅葉の葉っぱ」のように、色づいた木の葉のことを指すときに使われるよ。一方、「こうよう」は、「紅葉の名所」のように、葉が赤や黄色に色づくこと全体を指すときに使われるよ。 | ||

| 「紅葉」を「こうよう」って読むのはわかるけど、どうして「もみじ」って読むのかな。「こうよう」は音読みだけど、「もみじ」は訓読みでもないよね。訓読みなら「あかは」とか「あかば」だもの。 | ||

| 「もみじ」は漢字を一字ずつ訓読みしたものではないよ。「紅」は訓読みで「も」とも「もみ」とも読めないし、「葉」は「みじ」とも「じ」とも読めないよね。 | ||

| ふりがなを付けるときは、どこで区切ればいいんだろう。 |

|

|

| 一字ずつに分けることはできないんだ。「紅葉」を「もみじ」と読む場合、一つの漢字に一つの読みを当てはめるのではなく、二つの漢字のまとまりで「もみじ」と読むんだよ。このように二つ以上の漢字でできていることばで、一字ずつ読み方を分けられないものを「熟字訓」というよ。二つ以上の漢字で表すことばを「熟語」というよね。その熟語全体に対して訓読みを当てはめたものが「熟字訓」なんだ。「昨日(きのう)」「今日(きょう)」「明後日(あさって)」「田舎(いなか)」「二十歳(はたち)」など、熟字訓はたくさんあるよ。 | ||

| 「今日」って「今」が「きょ」で、「日」が「う」なんて読まないもんね。「今」と「日」の二文字を合わせて初めて「きょう」になるのね。 |

|

|

| 漢字が中国から伝えられたのは知っているよね。音読みは中国語としての漢字の発音を基にした読み方だから、聞いただけでは意味がわからない。これに対して「訓読み」は、その漢字の意味を表す日本語を基にした読み方だから、聞いただけで意味がわかるよ。たとえば「道」。音読みは「どう」で、これだけでは意味がわからないけど、「みち」と言えばわかるね。「熟字訓」も同じで、読み方を聞いただけで意味がわかる。ただ「訓」といっても、一字ずつ分けて読むものではないんだ。 | ||

昔、「紅葉(もみじ)」は「黄葉」だった!?

| どうしてそういう読み方をするの? | ||

| 中国から伝わってきた漢字を日本で使おうとしたとき、日本語と意味が同じか、似たような意味を持つ漢字を当てはめたんだ。漢字一字で表せないことばは、二字以上の熟語で表したんだよ。たとえば、「田舎」は日本の昔の和歌にも出てきているくらい、古くから使われていた熟字訓だよ。「田舎」は中国の古い書物では、「田んぼの中にある家屋」という意味で使われているけど、それを日本ではちょっと違う意味で使うようにしたんだ。 | ||

| 日本では「田舎」は、都会から離れた、山や田畑の多い場所という意味で使うもんね。 |

|

|

| 中国でも「もみじ」を意味するものは「紅葉」と書くの? | ||

| 「紅葉」は中国に由来することばじゃないんだ。昔の日本の和歌には「黄葉」と書いて「もみじ」と読むものがよく出てくるよ。中国では黄色く色づく葉のほうが多いから、日本に漢字が伝わったばかりの時代はそう書いたんだろうね。でも、日本には葉が赤くなる木が多いんだ。それに「もみじ」とは、もともと染物の「もみいづ」からきたことばなんだよ。紅花という植物を使って、その色素を「もんで出して」染めるという意味で、そこから草木の葉が赤く色づくことを「もみず」と言うようになったそうだよ。「もみじ」を「黄葉」ではなく、「紅葉」と書くようになったのも納得がいくよね。 | ||

| 赤くなるからって「もみじ」を「赤葉」とは書かないのね。 | ||

| ことばの由来はそれぞれ違うから、「熟字訓」の成り立ちもいろいろなんだ。ただ、どの「熟字訓」も長い間かけて人々に使われるようになって、今の読み方になったんだよ。身のまわりにたくさんあるから探してみるといいよ。 | ||

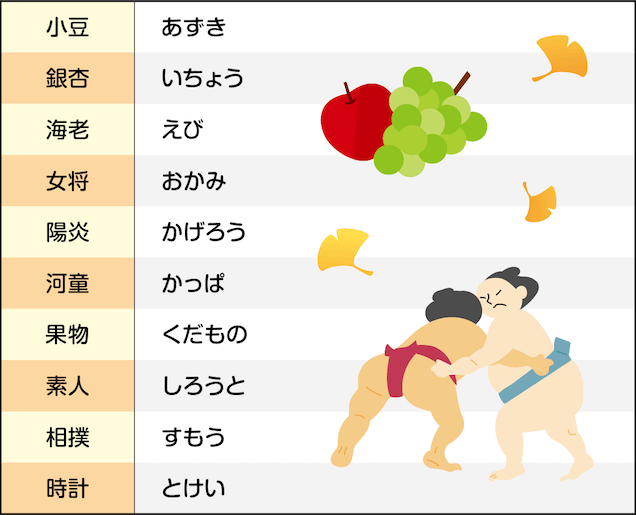

●身近な熟字訓

保護者の方へ

「熟字訓」と似ているものに「当て字」があります。「当て字」とは、その漢字本来の意味とは関係なく、「音」だけをとって表したものを指します。たとえば、「亜細亜」(あじあ)、「滅茶苦茶」(めちゃくちゃ)、「目出度い」(めでたい)、「珈琲」(コーヒー)などです。

常用漢字表の付表には、現在、116個の熟字訓が挙げられています。しかし、それ以外にも熟字訓は非常に多く、明治・大正時代の文学作品などには、「一寸」(ちょっと)、「燐寸」(マッチ)といった、現在ではあまり使われていないものもよく出てきます。

◎学校関連リンク◎

◎人気コンテンツ◎